Пахать или не пахать?

«Землю пахать не надо!» Таков лейтмотив международной конференции в Ташкенте, посвященной развитию почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. Инициаторы встречи — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Министерство сельского хозяйства Узбекистана. Эксперты из двадцати стран представили аргументы за нулевую обработку, без пахоты.

С начала двухтысячных годов в Узбекистане реализовано несколько проектов по нулевой обработке. Министерство сельского хозяйства наблюдает, что из этого получится. Пока так: краткосрочные проекты, поддержанные международными донорами, заканчиваются, и фермеры снова пашут.

Послушаем экспертов. Исследования начались лет сорок назад. Новый метод сегодня применяется на 180 млн.га (12 процентов) пахотных земель планеты. Первыми включились в процесс фермеры США и Бразилии, а с 1990 года массово стали переходить на нулевую обработку почвы в Канаде, Аргентине, Уругвае, Парагвае и Австралии. Вовсе не по приказу, жизнь заставила.

В подтверждение своих слов эксперт из Бразилии продемонстрировал фотографии. Как было? Дожди размывали вспаханную почву, эрозия приводила к образованию рвов на равнине, смыву не только злаковых на полях, но и деревьев! Реки поменяли цвет на красный – цвет почвы: «Посмотрите фото1979 года». Фермеры вынуждены были отказаться от пахоты, благо инженеры разработали сеялки, «втыкающие» семена в землю. Так внедрялась нулевка в Бразилии. Что изменилось за четверть века? «Для сравнения – фото2004 года». Землю с сухими остатками дождям не размыть. Нет эрозии почвы, вода в реке снова стала прозрачной.

«Почему появился плуг?» – напомнил профессор из Молдовы. – «Первые земледельцы не умели бороться с сорняками и насекомыми-вредителями. Используя плуг, осваивали все новые плодородные гектары. Как следствие началась деградация. На пахоте дожди разрушают почву, а солнце обжигает и цементирует. Посмотрите слайд, на котором по почве гуляют языки пламени. Касается эта беда стран Центральной Азии?»

Еще как касается. Эксперт из Казахстана напомнил об освоении целины в пятидесятые годы. Первые годы целинники имели высокие урожаи, а затем начались пыльные бури. Тогда по предложениям основоположника почвозащитной системы земледелия академика Бараева ветровую эрозию удалось снизить. Притормозили пылевые бури, но не прекратили. Они случаются каждые три-четыре года. В 2001 году в Казахстане попробовали не пахать. Наладить производство сеялок не получилось. Требовалась помощь государства. Государство стало субсидировать приобретение сеялок за рубежом, и тогда темпы внедрения почвозащитной технологии резко ускорились. В 2017 году она применяется уже на 2,7 млн. га. Прекращение ветровой эрозии – не единственный результат. В земле появились черви, и это отличный показатель. Сокращение выбросов углекислого газа из почвы в атмосферу на казахстанской земле оценивается в 1,8 млн.тонн – значит, снижается влияние страны на изменение климата.

Коллеге из Казахстана пришлось ответить на ряд вопросов. Фермеры из Узбекистана допытывались про удобрения и пестициды, про выпас скота, про агротехнику. «Использование пестицидов меньше, скота на полях тоже меньше выпасается. Продвигать технологию легче в крупных хозяйствах, методы агротехники нужно совершенствовать».

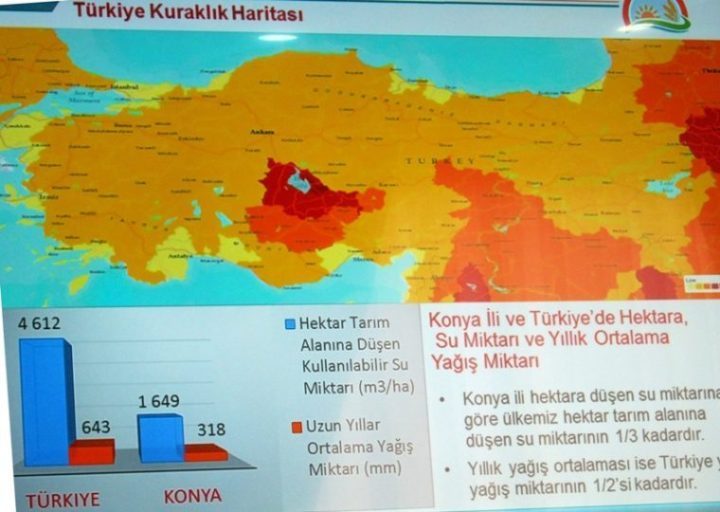

В Турции тоже на этом пути. Внедрять концепцию защиты почвы и водосбережения начали в 2002 году с совместных проектов с ПРООН, ФАО, ГЭФ. Экспериментальной областью стала Конья, где водные ресурсы ограничены.

Эксперт из Коньи назвал суммы грантов. 28 миллионов долларов выделил Глобальный экологический фонд. В рамках грантовых проектов реализуются учебные программы по защите почвы и водосбережению, создана ассоциация фермеров. При поддержке ФАО внедряются новые технологии. Около трех миллионов евро выделил Европейский Союз. Какие достижения? Аграрная Конья производит 60 процентов всего оборудования для защиты земли и водосбережения. А еще и экспортирует его.

Слушаем представителя Таджикистана. Он – исполнительный директор необычного кооператива – агрономов. В 2011-м объединились 17 агрономов для оказания помощи фермерам в вопросах хлопководства. В 2017-м в кооперативе уже свыше двухсот членов. Консультации оказывает во всех сферах сельского хозяйства, включая животноводство. Если в самом начале у кооператива был демонстрационный участок в 40 гектаров, то сейчас он обслуживает тысячу гектаров, на которых внедрена нулевая обработка почвы. Агрономы провели тренинги для тысячи фермеров. Что не так? Импортные сеялки – бразильские, турецкие, китайские – не всегда подходят. Все-таки в Таджикистане, в основном, горная местность. Сеялки нужны небольшие, для двухколесного трактора. Наладить бы их выпуск в Таджикистане! Сделать это без господдержки трудно. Разрабатывается национальная стратегия по внедрению почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. «Будет принята, вот тогда…», – помечтал агроном.

Как в Узбекистане? Чрезвычайных мотивов, как в Бразилии, нет. Многие фермеры в сомнении: «Пробьют семена твердую почву богары, не задушат сорняки посевы, не снизятся урожаи на поливных землях?» А в ответ им специалисты прогнозируют в ближайшие двадцать лет коренные изменения. «В стране будут внедрены основные принципы почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. Первый принцип: механическая обработка не производится. Посев семян – в необработанную почву. Предотвращение дальнейшего нарушения почвы при борьбе с сорняками и уборке урожая. Второй принцип: постоянное покрытие почвы биомассой из сельхозкультур, растительных остатков, стерни и специально выведенных покровных и промежуточных культур. Третий принцип: внедрение системы севооборотов с чередованием культур, включая бобовые, однолетние и многолетние растения».

Энтузиасты на конференции по почвозащитному и ресурсосберегающему земледелию помечтали, что эти принципы станут основой национальной стратегии по ускорению продвижения ПРЗ в Узбекистане. Представители Министерства сельского хозяйства выслушали. Международные эксперты продолжили выкладывать аргументы.

Один из аргументов ученого из Испании – про климат. Его уже отметил представитель Казахстана. А гость из Испании привел данные по своей стране. «Мы – чемпионы по продвижению нулевой обработки в Европе. Не пашем два миллиона гектаров. От общего количества выбросов углекислого газа в атмосферу, обеспечивающих тепловой эффект, десять процентов поставляет сельское хозяйство. При пахоте углерод выводится из почвы. Чем глубже борозда, тем выше выброс СО2. Получается замкнутый круг: сельское хозяйство больше всего страдает от изменения климата, и оно же его провоцирует. Почвозащитное земледелие благотворно влияет на климат».

Несколько слов было посвящено далекой Африке. Там пахота очень сильно влияет на глобальное изменение климата. Эксперты отметили: «Потенциал по сокращению выбросов CO2 на этом континенте в три раза выше, чем в Европе». Какой потенциал в Центральной Азии? На этот вопрос эксперты пока ответа не знают. «Мы готовы провести исследования».

Хорошо бы. Организаторы конференции пригласили гостей осмотреть лаборатории Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Эксперты выступали с докладами согласно заявленным темам. Узбекистанцы, попробовавшие нулевую обработку, с нетерпением ожидали презентацию по пшенице. Именно при переходе к этой культуре они возвращались к пахоте. Уж очень силен, на их взгляд, риск.

Результаты научных исследований представил специалист Международного центра улучшения кукурузы и пшеницы. Он занимается изучением связи климата, урожайности и технологий при возделывании яровой пшеницы. «Посев в мае, сто дней до сбора урожая. Мы изучали среднестатистические данные по 19 точкам в разных странах за 35 лет. США, юг Канады, российские Западная Сибирь и Поволжье – основные поставщики пшеницы на экспорт. Ею занято 22 млн. га. В США собирают урожай по 34 центнера с гектара. В Евразии – в два раза меньше. Причина не только в том, что посевы на разных широтах. Канада и США используют нулевую технологию, а в Евразии этот показатель составляет всего пять процентов».

Глобальное изменение климата и широкое распространение нулевой обработки почвы заставили ученых задуматься о выведении многолетних сортов зерновых. Вот информация, которая многих скептиков, вероятно, подвигнет на отказ от пахоты.

«В американском штате Канзас из пырея дикого вывели многолетнюю зерновую пшеницу. Она получила название KERNZA – зерновой пырей. В Евразии ее опробовали в Омске, Астане и Ташкенте. Везде прекрасно растет. У каждого растения 20-30 стеблей. Великолепная культура для нулевой обработки почвы. При орошении дает два-три укоса. Не возникает проблемы дренажа, так как при нулевой обработке почва рыхлая».

Пожалуй, это вступление на конференции в Ташкенте стало сенсационным. Многолетняя пшеница – заманчиво. «Это ГМО? Как получили?» – «Не ГМО, сорт получен в результате селекции в частном Институте земли. В нем создают многолетние культуры, включая кукурузу, бобовые. Семян кернзы на гектар надо 5 кг. Не распространяется, как пырей ползучий. Авторы не возражают против использования. Можно привезти из Штатов килограммов сто и весной сеять».

Участники международной конференции съездили на полевой участок в Ташкентской области. Там продолжили разговор. «Не внедрять нулевую обработку почвы – значит, упускать выгоды и нести потери от глубокой вспашки. Нулевая технология – это ключ, а наука – в помощь».

НАТАЛИЯ ШУЛЕПИНА

Фото автора

Источник — Новости Узбекистана

Новые возможности для «зеленых» инвестиций в Узбекистане и Кыргызстане

Хуршид

Для улучшения на 100% экология и экономика нужно инвестиции.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

admin

Что-то вы слишком критичны. Это же не роман. Все понятно. По процедуре Всемирного банка рассматриваются жалобы из стран, где проект. Кто ж из таджиков будет жаловаться? А то, что страны ниже по течению будут недополучать воду в течение по меньшей мере десятка лет, пока заполнится водохранилище, банк не волнует.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

Евгений

Какой канцелярско-невнятный стиль изложения .

Четыре истины для «Саммита правды»

Ангелина Борисовна Однолько

Эта публикация достойна того, чтобы её перепечатки все официальные и неофициальные СМИ. Главный вывод: все беды это результат БЕЗУДЕРЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . Если бы наши деды увидели, что мы выбрасываем, не избежать нам их проклятия. Мы слишком быстро привыкли идти на базар без сумок и полотняных мешочков для круп, слишком быстро привыкли к горячей воде из крана, возненавидели любую жизнь рядом с домом, уничтожили всех , кто посмел ползать, прыгать и летать. К сожалению, мы, люди, изменимся только тогда, когда снова, как и тысячу лет назад , нам нужно будет предолевать голод, холод, жажду.

Линия защиты по стене и крыше от тех, кто «оттуда»

Ангелина

Странно, что мы еще можем три часа отстаивать законы государства. Странно, что мы еще пишем такие статьи. Странно, что мы можем в открытую снимать должностное лицо, совершающее преступление - кувалдой сбивающее чужой замок. В детском саду в этом случае говорили: а если я к тебе приду и стану замок на дверях сбивать? Странно, что в это же самое время проходят в нашей же стране международные встречи, конференции, до мировой общественности старательно доносится мысль: Узбекистан - правовое государство.

Заточить в темницы жителей ташкентских высоток — это лихо

Ангелина

У меня дома хранится очень интересный документ: штраф за сооружение крыльца, то есть входа, в частный дом, расположенный в районе одноэтажных домов возле базара Тезиковка на бывшей улице Чапаева, в котором жила моя бабушка. Сколько живу, так и не могу догадаться, каким образом некий надзорный орган в 40-ые годы смог обнаружить это крыльцо частного дома, расположенного внутри двора за забором более 2-х метром. Ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь мы не можем найти этот надзорный орган, чтобы его сотрудники выглянули из окна и посмотрели на высотки, видные почти из любой точки Ташкента. Живу на 4-м этаже четырехэтажного дома. Год назад мой сосед воздвиг пятый этаж. Единственно, чего я добилась, чтобы на крышу поднялся руководитель Управляющей компании. Но он по его собственному признанию не является специалистом в строительстве. Так и живу со страхом - когда моя крыша не выдержит.

ДЫМИТ АНГРЕНСКАЯ СВАЛКА

Эколог

Наталия ШУЛЕПИНА sreda.uz, 28.6.2013г Пишу - 07.11.2025 год ....то что Вы писали все также или хуже.

Слабо помыть московские высотки в Ташкенте?

Ангелина Борисовна Однолько

Специально подходила и трогала руками в жаркий летний лень стены новостроек, покрытые прозрачным пластиком, похожим издалека на стекло. Руку держать даже секунду тяжело - очень горячо. А потом мы говорим, что стало жарко. Жарко не потому, что климат меняется , а потому что безграмотные строительные решения подогревают воздух, как в печке. Все больше стекла и бетона, который греется неимоверно. Все больше требуется энергии на охлаждение и отопление воздуха внутри. А люди, принимающие решения живут в загородных домах с садом и огородом и поливом в любое время суток.

На леднике Федченко (Ванчях) международная экспедиция установила летом 2025 года три автоматические станции

Ангелина

Какая красивая и глубокая метафора: ледник - это книга, которую надо успеть прочитать!!! Такая информация не просто радует, она заставляет вновь обрести веру в человечность, в неукротимую жажду познания. Не разрушение, а созидание - вот наш девиз. Наш - людей на планете Земля!!!

Амударья для биоразнообразия. Экспедиция по Узбекистану: от Бухары до низовий (часть 3)

Ангелина

Очень емкая экспедиция, требующая широкого кругозора в освещаемой теме. Слова восхищения автору - Наталье Шулепиной. Даже в праздники Вы не позволяете себе отдыхать! Меня же, как читателя, поразило насколько сложно устроена система водопользования. И второй тезис: никакие теории не помогают, никакие технологии не спасут, если воды просто НЕТ. Известно, что есть островные государства на Земле, которые всерьез задумываются о покупке земли на материке для своих граждан в связи с угрозой затопления. Не возникнет ли такая необходимость и в Узбекистане, если проживание в бывших низовьях Амударьи и Сырдарьи станет просто невозможным.