Автоматические станции теперь будут круглый год накапливать данные под ударами штормов, снегопадов и лавин. Летом 2026 года учёные вернутся, чтобы извлечь эти бесценные сведения о состоянии криосферы Памира.

Мореманы Туркестана

Лет пятнадцать назад в одном из парков Ташкента в любимый праздник – День Военно-Морского Флота – к нашей компании подошли два молодых парня, одетых в военно-морскую форму, на бескозырках которых красовалась надпись: «Морские части погранвойск». Естественно, посыпались вопросы – где, как, когда, на каком корабле и т.д. Тут и выяснилось, что служили они в «термезском флоте».

Да-да, не удивляйтесь. Именно такой ответ и получили еще не очень старые «морские волки». Дело в том, что в этом южном городе находится воинская часть, несущая службу по охране государственной границы Узбекистана. Памятуя о нашей службе, мы предложили парням «оморячиться»: выпить по пол-литра воды с более чем приличной порцией соли. Нас ведь тоже когда-то «крестили» именно так. Только вот вода была забортная, горько-соленая…

«Погранцы» согласились, с трудом проглотили «напиток». В последующие наши встречи мы их уже не видели, а жаль…

Граница на юге проходит по водной, трудно сказать, глади, точнее, по вечно бурлящей реке Амударья, в древности носившей название Джейхун (Бешеная). Про поведение этого водного потока, про климат южного региона нашей страны многие достаточно осведомлены из школьного курса географии.

Воинское подразделение, в котором служили парни, выполняет свои обязанности именно на ней, на реке, в достаточно непростых условиях. Расскажу, с чего началась его история и отмечу, что эта пограничная часть может претендовать на более чем полуторавековой возраст.

А начиналось все так…

Весна 1847-го года. В далеком Оренбурге начинается строительство первых кораблей будущей флотилии, получивших названия «Николай» и «Михаил». Эти, тогда еще парусные шхуны, в разобранном виде были отправлены гужевым транспортом в укрепление Раим, находившемся неподалеку от реки Сырдарья. Здесь было сооружено нечто вроде верфи, где и были собраны первые корабли будущей Аральской военной флотилии.

Третью шхуну – «Константин», в следующем году, там же, в Раиме, собрали под руководством молодого лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова, родного брата будущего героя Севастопольской обороны – адмирала Григория Ивановича Бутакова.

Именно младшему брату была поставлена задача – исследовать акваторию Аральского моря, произвести его детальное описание. Дело в том, что на картах тех времен Арал не был указан, а две наши, действительно великие реки – Сырдарья и Аму – указаны, как впадающие в Каспийское море.

Следовало внести ясность, чем и занялась доблестная команда моряков под руководством отличного морского офицера. К заслугам команды можно отнести нахождение самой глубокой точки моря – 68 метров, и самое примечательное – было выяснено, что морская вода в этом сравнительно небольшом водоеме перемещается «по часовой стрелке». Было также установлено наличие островов, таких, как Барса – Кельмес (пойдешь – не вернешься), и группа островов Возрождения.

Именно Алексей Иванович в те времена заметил тенденцию Арала к постепенному усыханию, и уже сто восемьдесят лет назад предупреждал об этом.

Алексей Иванович Бутаков, последовательно пройдя все ступени офицерской службы, заслужив звание контр-адмирала, многие годы оставался практически бессменным командующим Аральской военной флотилии, пополняя ее корабельный состав, производя съемки местности, описания обеих рек и руководя плаваниями подчиненных ему кораблей.

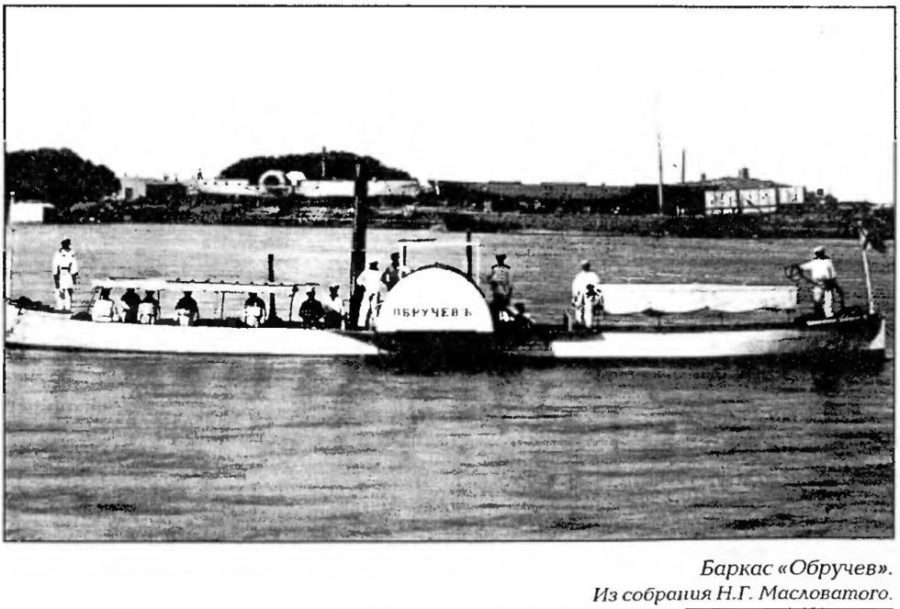

Первыми же паровыми судами были заказанные в Швеции пароход «Перовский» и железный паровой баркас «Обручев». Их, как и их предшественников, доставили в рами в виде «судокомплекта» для последующей сборки.

Примечательный факт: оба судна имели в своей конструкции так называемые «выдвижные кили» (киль, говоря просто – позвоночник корабля). Эта особенность позволяла использовать их в режиме «река — море» для безпрепятственного плавания по почти любым глубинам моря и двум рекам. Ввиду же полного отсутствия угля для загрузки корабельных котлов предусматривалось использование местного топлива – саксаула.

Естественно, корабли флотилии участвовали практически во всех исторических событиях, происходивших в те времена на территории древнего Турана. Конечно, не всегда они были мирными, но так уж сложилось, историю не изменить.

Главное – флотилия выполняла поставленные ей задачи так, как и было положено: честно, отлично и доблестно!

Если хождение по Аралу в принципе, не представляло большой опасности, особенно в ясную погоду, то про древнюю Аму этого не скажешь. Безопасный фарватер отсутствовал на ней как данность, и если вчера корабль прошел на одном из участков безпрепятственно, то сегодня там могла образоваться неизвестная никому мель.

А потому приходилось передвигаться, используя так называемый футшток – шест, которым прощупывали дорогу впереди судна. Либо можно было определить безопасный путь, постоянно всматриваясь в оттенки воды, которые менялись, в зависимости от глубины речных вод.

Так что трагикомический случай, произошедший с одним из кораблей, мог бы быть более частым. Как вспоминал знаменитый кораблестроитель академик А. Н. Крылов, один из пароходов во время разлива сел на мель в 100 метрах от берега.

Командир не успел вовремя снять пароход с места якорной стоянки, и он остался посреди песка – ночью вода ушла, намыв мель под корпусом судна. Но якорь при этом был «отдан», и судно находилось «под вымпелом», команда регулярно получала «морское довольствие по положению», а сама служба неслась согласно Морскому уставу.

Очень аккуратно вели вахтенный журнал под общим заголовком: «Стоя на якоре близ кишлака Абдул Чекмень, с полудня случаи». Отмечались любые, мало-мальски важные события, происходившие в пределах видимости с корабля.

Это забавное приключение тянулось более двух лет, пока не прибыла инспекция «сверху». Но заведенное против командира «судное» дело рассыпалось как карточный домик. Судьи выслушали доводы командира корабля, узнали о характере буйной реки, о готовности в любой момент сняться с мели в случае возвращения воды, и дело производством было прекращено…

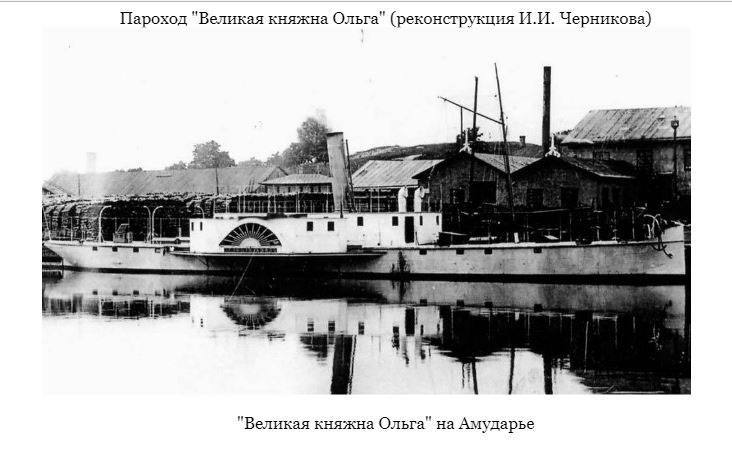

Сие корабельное объединение существовало, как птица Феникс – то возникало, то исчезало, то опять возрождалось к жизни. В 1881-м году в составе флотилии находилось сорок плавъединиц, но спустя три года она была упразднена. Корабельный состав был частично продан за бесценок, частью переведен в состав создаваемой Амударьинской флотилии.

Как воинская часть, она перестала существовать, но зато было создано нечто вроде гражданского пароходства, занимавшегося грузовыми, в основном, и пассажирскими перевозками.

Возродилась флотилия много позже, уже в другую историческую эпоху – в 1919-м году, принимая участие во всех исторических перипетиях, что могли проходить неподалеку от амударьинских волн и в акватории Аральского моря.

Просуществовало это военно-морское объединение почти два года, когда, в свою очередь, также было расформировано. На море осталось небольшое количество бывших военных, тогда уже гражданских кораблей, переданных в гражданское управление.

Много позже Аральская флотилия была возрождена, но уже как аральский военно-морской дивизион, с подчинением Каспийской военной флотилии. Зачем это было нужно – спросите вы? Море – чуть больше лужи, внутреннее, от кого здесь защищаться? Что ж, мы люди военные, приказы не обсуждаем, а выполняем. Да и было, что охранять. Сейчас его уж нет, а в те времена на острове Возрождения существовал специальный военный полигон. Грузы на него можно было доставить либо вертолетом, правда, небольшое количество, либо кораблем, но побольше, в тоннах.

Кроме того, рядом до сих пор находится знаменитый космодром Байконур, с которого, как известно, нередко запускают и пилотируемые космические корабли. А потому катера – торпедоловы, переделанные в поисковые суда, катера воздушной подушке и прочие плавъединицы, обеспечивали все мероприятия космической гавани, будучи наготове к спасению космонавтов, в случае запуска, и посадки, особенно аварийной, спускаемого аппарата в акваторию моря – озера.

СДК – средние десантные корабли, были переделаны в суда обеспечения – радиосвязи, поиска, доставки, а МДК – малый десантный корабль – стал просто сухогрузной самоходной баржей, обеспечивавшей потребности корабельного и личного состава флотилии.

Увы, из-за быстрого обмеления Аральского моря дивизион был ликвидирован – все, что можно было вывезти, вывезли, катера на воздушной подушке ушли своим ходом на Каспий, все остальные – танкодесантное судно, водолазный катер и другие – остались в постепенно осушившейся гавани города Аральск.

Так и закончилась жизнь маленького, но гордого военно-морского подразделения. Парни, служившие в его составе, с гордостью хранят милые сердцам бескозырки и «гюйсы» — воротники, напоминающие им о трехлетней военной службе. Службе в единственной в своем роде военно-морской части, находившейся так далеко от ближайшего «настоящего» моря…

Святослав МОРСКОЙ

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Поездки

Конечная точка маршрута — Междуреченское водохранилище. Сюда мы отправляемся из Нукуса.

По Узбекистану экспедиция начата на Аму-Бухарском канале. На втором ее этапе мы пересечем Кызылкумы, заедем в Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, взойдем на Чылпык.

Первый маршрут исследователей — Таджикистан, поездка в заповедник «Тигровая балка». Вторая экспедиция — по Узбекистану: от Бухары до низовий. В этом репортаже проедем от питомника «Джейран» вдоль Аму-Бухарского канала.

Более 90 лет на скальных выступах левого борта ледника Федченко на высоте 4169 метров стоит гидрометеорологическая станция имени академика Горбунова, открытая 7 августа 1933 года. Об истории создания самой высокогорной станции СССР рассказывают журналисты Asia-Plus.

8 августа — Международный день альпинизма. Читаем воспоминания мастера спорта по альпинизму Георгия Калинина о маршруте на Памире, который вряд ли будет повторен кем-либо.

Труба кирпичного завода — заметный ориентир. Проезжая по Бухарскому району, минуем его, а там уж и до узла распределения воды «Зарафшон» рукой подать. Чем примечателен объект? Ему без малого сто лет, веден в эксплуатацию в 1927 году. Будет реконструирован и модернизирован.

В Бухару едем для изучения проблем питьевого водоснабжения. Из Ташкента мы прилетаем рано утром. Перед посадкой разглядываем теплицы, трубы теплоцентрали, дороги…

Сделка по продаже береговых участков Чарвакского водохранилища поставила «на уши», пожалуй, весь Ташкент. Официально — не продажа, а развитие международного туризма. На словах: никакого строительства до заключения экологической экспертизы. По факту: иное.

Мы пройдем вдоль небольшого участка Аму-Бухарского канала: от моста на трассе между Бухарой и Караулбазаром вверх по течению параллельно ограждению питомника «Джейран».

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

admin

Что-то вы слишком критичны. Это же не роман. Все понятно. По процедуре Всемирного банка рассматриваются жалобы из стран, где проект. Кто ж из таджиков будет жаловаться? А то, что страны ниже по течению будут недополучать воду в течение по меньшей мере десятка лет, пока заполнится водохранилище, банк не волнует.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

Евгений

Какой канцелярско-невнятный стиль изложения .

Четыре истины для «Саммита правды»

Ангелина Борисовна Однолько

Эта публикация достойна того, чтобы её перепечатки все официальные и неофициальные СМИ. Главный вывод: все беды это результат БЕЗУДЕРЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . Если бы наши деды увидели, что мы выбрасываем, не избежать нам их проклятия. Мы слишком быстро привыкли идти на базар без сумок и полотняных мешочков для круп, слишком быстро привыкли к горячей воде из крана, возненавидели любую жизнь рядом с домом, уничтожили всех , кто посмел ползать, прыгать и летать. К сожалению, мы, люди, изменимся только тогда, когда снова, как и тысячу лет назад , нам нужно будет предолевать голод, холод, жажду.

Линия защиты по стене и крыше от тех, кто «оттуда»

Ангелина

Странно, что мы еще можем три часа отстаивать законы государства. Странно, что мы еще пишем такие статьи. Странно, что мы можем в открытую снимать должностное лицо, совершающее преступление - кувалдой сбивающее чужой замок. В детском саду в этом случае говорили: а если я к тебе приду и стану замок на дверях сбивать? Странно, что в это же самое время проходят в нашей же стране международные встречи, конференции, до мировой общественности старательно доносится мысль: Узбекистан - правовое государство.

Заточить в темницы жителей ташкентских высоток — это лихо

Ангелина

У меня дома хранится очень интересный документ: штраф за сооружение крыльца, то есть входа, в частный дом, расположенный в районе одноэтажных домов возле базара Тезиковка на бывшей улице Чапаева, в котором жила моя бабушка. Сколько живу, так и не могу догадаться, каким образом некий надзорный орган в 40-ые годы смог обнаружить это крыльцо частного дома, расположенного внутри двора за забором более 2-х метром. Ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь мы не можем найти этот надзорный орган, чтобы его сотрудники выглянули из окна и посмотрели на высотки, видные почти из любой точки Ташкента. Живу на 4-м этаже четырехэтажного дома. Год назад мой сосед воздвиг пятый этаж. Единственно, чего я добилась, чтобы на крышу поднялся руководитель Управляющей компании. Но он по его собственному признанию не является специалистом в строительстве. Так и живу со страхом - когда моя крыша не выдержит.

ДЫМИТ АНГРЕНСКАЯ СВАЛКА

Эколог

Наталия ШУЛЕПИНА sreda.uz, 28.6.2013г Пишу - 07.11.2025 год ....то что Вы писали все также или хуже.

Слабо помыть московские высотки в Ташкенте?

Ангелина Борисовна Однолько

Специально подходила и трогала руками в жаркий летний лень стены новостроек, покрытые прозрачным пластиком, похожим издалека на стекло. Руку держать даже секунду тяжело - очень горячо. А потом мы говорим, что стало жарко. Жарко не потому, что климат меняется , а потому что безграмотные строительные решения подогревают воздух, как в печке. Все больше стекла и бетона, который греется неимоверно. Все больше требуется энергии на охлаждение и отопление воздуха внутри. А люди, принимающие решения живут в загородных домах с садом и огородом и поливом в любое время суток.

На леднике Федченко (Ванчях) международная экспедиция установила летом 2025 года три автоматические станции

Ангелина

Какая красивая и глубокая метафора: ледник - это книга, которую надо успеть прочитать!!! Такая информация не просто радует, она заставляет вновь обрести веру в человечность, в неукротимую жажду познания. Не разрушение, а созидание - вот наш девиз. Наш - людей на планете Земля!!!

Амударья для биоразнообразия. Экспедиция по Узбекистану: от Бухары до низовий (часть 3)

Ангелина

Очень емкая экспедиция, требующая широкого кругозора в освещаемой теме. Слова восхищения автору - Наталье Шулепиной. Даже в праздники Вы не позволяете себе отдыхать! Меня же, как читателя, поразило насколько сложно устроена система водопользования. И второй тезис: никакие теории не помогают, никакие технологии не спасут, если воды просто НЕТ. Известно, что есть островные государства на Земле, которые всерьез задумываются о покупке земли на материке для своих граждан в связи с угрозой затопления. Не возникнет ли такая необходимость и в Узбекистане, если проживание в бывших низовьях Амударьи и Сырдарьи станет просто невозможным.

Ежи не будут ползать по жд-расписанию в Зарафшанском национальном природном парке

вован1

для прохода животных - под насыпью должны быть проложены широкие трубы. Как делается во всех цивилизованных странах