Столетию САНИИРИ — сейчас это Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем — была посвящена состоявшаяся Ташкенте международная научно-практическая конференция.

Студенческая практика

Представим автора. Назым Хасанов из Ташкента. Он — студент магистерской программы «Интегрированное управление водными ресурсами» Казахстанско-немецкого университета. Окончив первый курс, Назым и его сокурсники прошли практику в бассейне реки Каскелен в Алматинской области. Cледует добавить, что обучаются по этой программе юноши и девушки из стран Центральной Азии и Афганистана.

======================================

Мы исследовали качество воды в верховьях и низовьях реки Каскелен, а также провели социологический опрос жителей города Каскелен для определения качества водоподачи, проблем пользование воды для нужд санитарии и гигиены, и.т.д.

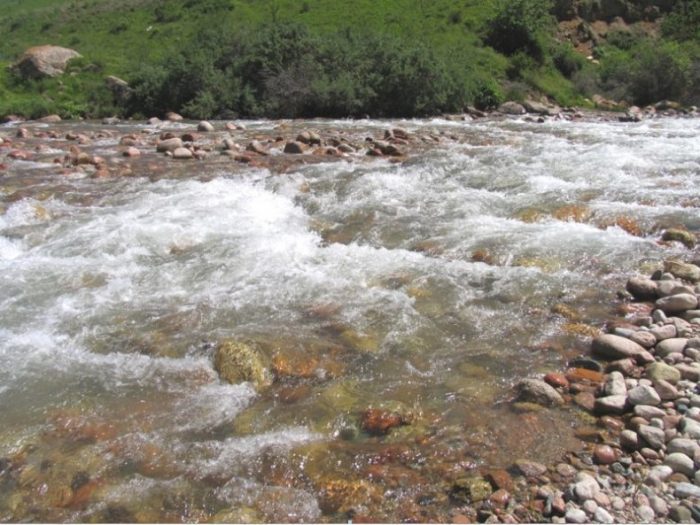

Для начала расскажу о реке Каскелен. Она берет начало с северных склонов Заилийского Алатау на высоте 3580 метров над уровнем моря и впадает в Капчагайское водохранилище. Длина реки Каскелен — 177 километров (по другим данным – 135 километров). Площадь бассейна — 372 квадратных километров.

В горной части река принимает притоки Емеген, Касымбек, Копсай и др. При выходе из гор разветвляется на рукава. В равнинной части впадают в реку притоки Шамалган, Аксай, Кокозек, Улькен и Киши Алматы. Всего насчитывается 90 притоков. Русло обрывистое. Ширина у устья около 30 м, глубина до 1,5 м, средняя скорость течения 15, 8 куб. м/с. Используется для водоснабжения и орошения городов Алматы, Каскелена и окрестностей.

В горной части река принимает притоки Емеген, Касымбек, Копсай и др. При выходе из гор разветвляется на рукава. В равнинной части впадают в реку притоки Шамалган, Аксай, Кокозек, Улькен и Киши Алматы. Всего насчитывается 90 притоков. Русло обрывистое. Ширина у устья около 30 м, глубина до 1,5 м, средняя скорость течения 15, 8 куб. м/с. Используется для водоснабжения и орошения городов Алматы, Каскелена и окрестностей.

А теперь о практике. Возглавлял ее немецкий профессор из Института географии и геоэкологии Монгольской Академии наук г-н Майкл Вальтер, имеющий большой опыт в проведении такого рода полевых исследований. Профессор заранее проработал план работы очень тщательно. За 2-3 дня до отъезда на место проведения исследования провел с нами, студентами, теоретическую подготовку. Мы учились правильно пользоваться картой местности, снимать координаты того места, где непосредственно проводятся исследования, заполнять данные по результатам проведенных работ. Профессор обучал, как пользоваться специальным оборудованием.

Кстати, важно, что наша группа была поделена на три подгруппы. В переводе с английского название каждой звучит своеобразно, поэтому условно назовем их так: «химическая», «биологическая» и «городская» (сельская). В теоретической части нашей практики каждая подгрупп изучала, как работать со своим специфическим оборудованием.

Профессор детально объяснил «биологам» и «химикам», как пользоваться приборами, оборудованием и специальными химическими жидкостями.

«Городской группе» в этом плане повезло меньше всего, потому что у нее на вооружении была всего одна вещь и это GPS – навигатор.

Оборудование, которое изображено на нижеследующем фото, предназначалось для измерения скорости воды. Но из-за его потери (!) ребятам из химической группы пришлось измерять скорость обычной баклажкой наполненной водой. Так вышли из сложной ситуации, отчеты писать по итогам проделанных работ все равно ведь надо.

Итак, мы начали свою работу в Иле-алатауском природном парке. Первое, что впечатлило – это прекрасные пейзажи.

Но, увы, встречались и такие «картинки с натуры».

После «прелюдии» давайте перейдем к главному — к нашей исследовательской деятельности.

Первый день был больше ознакомительного характера, мы прошли несколько километров в глубь, осматривались, профессор рассказывал об особенностях реки, а также показывал, в каких ее частях в первые дни будут проходить исследования. На территории был один единственный гидропост. Для нас — конечный пункт, от него мы пошли обратно.

Разъясню функции трех подгрупп. Логично было бы начать с «биологической» или «химической» подгрупп, но начну я все-таки с «городской» (сельской), так как я сам был в этой группе. Почему я выбрал эту группу? Да потому, что она, как говорится, ближе к народу. Задачи ее относительно простые, но требовали физической выносливости и социальных навыков.

Следовало пройти определенный путь по сельской местности до города, по пути общаться с местными жителями, а точнее, задавать им заранее составленные вопросы о водообеспечении населения.

Для начала мы выбирали подходящее место для опроса, снимали координаты тем единственным прибором, который нам достался на распределении, это и был тот самый GPS – навигатор. Потом на том же самом месте отмечали и оценивали, в каком состоянии находятся дороги, системы водообеспечения, канализация, жилые дома, государственные и частные здания и.т.д.

Как выяснилось по итогам проведенных опросов, воду из реки для питья используют только в верховьях реки, где она еще чистая. А в низовьях она становится мутной и уже довольно грязной и используется для орошения. Для питья и других хозяйственных нужд вода используются из родников, которые распространены вдоль реки. Местные жители приходят к таким родникам с разной тарой и набирают необходимую для хозяйства воду. В одном из таких родников мы попробовали воду на вкус и помогли одному местному жители пожилого возраста набрать воды из родника. Вода действительно оказалась достаточно чистой и приятной на вкус.

А теперь чем занимались «биологи». Пару дней профессор дал возможность всем нам участвовать в работе как «биологической» так и «химической» подгрупп. Поэтому удалось не только понаблюдать со стороны.

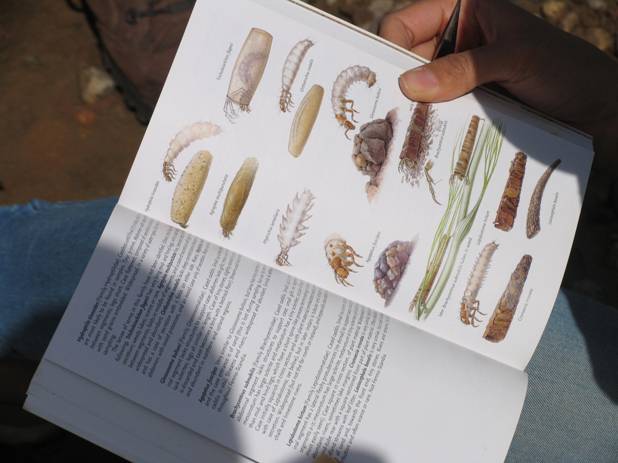

Работа группы «биологов» мне показалась более рутинной и однообразной. Она, в основном, состояла в следующем: нужно было надеть специальный водонепроницаемый костюм, пройти от берега к середине реки и достать на дне камни, на которых обитают беспозвоночные. Далее, уже на берегу, их аккуратно пинцетом перемещали в специальные емкости с водой. После этого при помощи лупы или же микроскопа студенты определяли вид, использую специальную книгу с иллюстрациями беспозвоночных.

А в конце самая кропотливая работа – подсчёт их количества для введения в отчетные листы.

И эта процедура повторялась несколько раз в день. Особенно не сладко приходилось собирателям камней, учитывая, что температура воды составляла всего около +8 градуса по Цельсию.

А вот в химической группе дела обстояли намного веселей, особенно, когда дело касалось замера ширины и глубины реки, а также замера скорости воды (если только не принимать во внимание работы с химическими жидкостями).

Сначала специальной измерительной лентой измеряется ширина реки, потом глубина — по водонепроницаемому костюму того, кто заходит в реку.

Скорость реки, как я отмечал ранее, из-за потери специального оборудования пришлось измерять обычной баклажкой, наполненной водой. Делали это так: один выбрасывают баклажку в реку, в то время как другой включает таймер и засекает время, а третий ловит баклажку в десяти метрах ниже. Так определялась скорость течения реки.

Более «головастые» члены этой исследовательской команды занимались более серьёзными делами, такими, как, например, измерение специальными приборами температуры воды, определение ее химического состава, реакции воды с другими химическими элементами.

В целом работа эта оказалась не такой уж сложной. Но каждый процесс все же требовал определенных навыков и умений.

Все три группы по окончанию практики подготовили подробные отчеты о проделанной работе. Но это еще не все. Все эти данные на втором курсе будут обработаны специальными компьютерными программами, вот тогда и будут объявлены реальные результаты проделанных работ и оценены по заслугам.

А в результате мы получим все характеристики реки Каскелен: как себя чувствует, какие процессы в ней происходят, что ей угрожает, а что, напротив, помогает реке выживать и выполнять функции, которые от нее ждут люди.

Назым ХАСАНОВ

фото автора

silkadv.com

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Вода

Как чувствуют себя памирские ледники и амударьинские тугаи в эпоху активного вмешательства человека в природу? На эти вопросы предстоит ответить исследователям из стран, откуда сток, и стран, где он «рассеивается». Здесь: про Памир и «Тигровую балку».

Сборник научных статей будет сформирован по итогам конкурса статей. Конкурс объявлен Научно-информационным центром Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией (НИЦ МКВК).

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отметили 17 июня. ООН провела его под девизом «Восстановление земель. Новые перспективы». Прилагаем к тексту фото Наталии Шулепиной из Байсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

Исследование предлагает универсальную методику, позволяющую объективно измерить деградацию рек и ставит под сомнение устоявшееся представление о малой гидроэнергетике как о безоговорочно «зеленом» источнике энергии.

На 69-м заседании Совета Глобального экологического фонда (ГЭФ), прошедшем в Вашингтоне, принято решение провести 8-ю Ассамблею ГЭФ и 71-е заседание Совета ГЭФ в 2026 году в Самарканде.

Водный форум состоялся накануне Международной встречи в Душанбе по ледникам. Тема форума: «Усиление трансграничного сотрудничества во имя водной и климатической устойчивости в бассейнах Центральной Азии, зависящих от ледников». Итак, май 2025-го.

Офис Международного союза охраны природы (МСОП), открывшийся в Ташкенте, будет работать в странах Центральной Азии. Церемония открытия состоялась в Центрально-Азиатском университете по вопросам экологии и климата (Green University). Здесь и будет базироваться региональный офис.

Цель — поучаствовать в Водном форуме и посетить заповедник «Тигровая балка». Здесь — фоторепортаж о городе.

Это шанс представить миру свою историю — об исчезающих ледниках, возрождающихся лесах, климатических беженцах или новой жизни без выбросов. Дедлайн: 4 июня 2025 года.

Рассеивание водного стока от памирских высот до амударьинских тугаев

Спасибо, Наташа! Как всегда, отличный познавательный репортаж с фотографиями. с уважением, Муазама Бурханова

Туркменский опыт: сады и теплицы на неудобьях. Фисташка

Евгений

Хотелось бы увидеть обзорный репортаж о берегах Аму-Дарьи , фото , рассказ о поселения людей, их хоз.деятельности

Как приумножить леса в Узбекистане?

Матильда

Возле ЦУМа в парке растут колонновидные дубы и конские каштаны. Насколько они могут прижиться на склонах холмов и адыров?

Туркменский опыт: томаты и сертификаты

Ангелина

Очень познавательно! Как бы сделать такой же репортаж с такими же подробностями про теплицы в Узбекистане.

На улице Ульяновской в Ташкенте

Очень тёплые фотографии.

Законодатели рассмотрели включение в законодательство Узбекистана нормы об отмене права на землю

Ангелина Борисовна Однолько

То есть земля станет настолько дорогой и невыгодной; что люди перестанут заниматься с/х? Или в итоге это приведет к росту цен на с/х продукты?

Вызовите свидетелей, проверьте доказательства и судите

admin

Как журналисту, мне много раз приходилось бывать на судебных процессах. Разных. Был даже процесс, когда судили инженера и дали срок за то, что компания, в которой он работал, предложила своим клиентам Скайп. Тогда это было внове. Насчитали в суде огромный ущерб государству, ведь благодаря интернету люди стали меньше пользоваться междугородней телефонной связью. Руководитель компании успел выехать из Узбекистана, а на инженера, как только он по повестке пришел в прокуратуру, надели наручники. Суд его приговорил к тюремному заключению. Поэтому возникает вопрос об ответственности следствия и судей. Как известно, Скайп и Вотсап очень быстро вытеснили междугородную телефонию. Мне этот случай запомнился. Обвинения сотрудникам Госбиоконтроля в нанесенном ущерба государству из того же ряда. Четырех с половиной миллиардов сумов ущерба, оказывается, не было. Восемь лет понадобилась, чтобы суд сделал такое заключение. Еще ряд обвинений не снят. Подождем. А вот с этой колоссальной сумой как быть? Кто-то же ее насчитал!

Вызовите свидетелей, проверьте доказательства и судите

Алия

100 % заказная проверка, организованная бывшим председателем Госкомприроды Абдусаматовым, падким до огромных барышей. И к слову сказать, впоследствии снятым с должности председателя и севшим за решетку за взятку. Я работала в комитете в пору его "правления". Наше управление тоже прошло через жернова этой заказухи. И тоже было шито все белыми нитками и высосано из пальца. Лично знаю и Григорьянца, и его бухгалтера Татьяну, в курсе всего того безобразия, что творили с Госбиоконтролем. А вся беда Госбиоконтроля лишь в том, что через его счета проходили большие деньги. Конечно же, целью проверки и ее неоправданно раздутой масштабностью было очернить и убрать с должности Григорьянца, а на его место посадить "своего" и грести лопатой себе в карман бюджетные средства. Очень хочется надеяться, что в конце концов в этом деле будет поставлена точка с благополучным концом - снятием всех выдуманных обвинений. К слову сказать, со всех других сотрудников различных управлений Госкомитета все обвинения сняты в результате их многолетних хождений по судам. Отдельное спасибо автору публикации за проделанную титаническую работу. Будем надеяться, что правосудие наконец-то свершится.

НА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПЛИТАХ

Лия

Здравствуйте. Очень познавательная и интересная статья. Большое спасибо Г. ПЕРЕВОЗЧИКОВУ и АТОСУ за прекрасные комментарии. Такие статьи с примерами необходимо преподавать в школах в современном Узбекистане. Хотела почитать, на какой плите находится Узбекистан, и через сколько лет будет очередной сдвиг с соседней плитой, а столько интересного узнала. СПАСИБО!!!

Вызовите свидетелей, проверьте доказательства и судите

Бахтиёр

Добротный материал. Все, в общем, понятно. Сюда бы еще небольшой комментарий грамотного юриста.