Нужно увидеть в плато Устюрт памятник природы, а не просто огромный кусок своей территории, где много нефти и ветров.

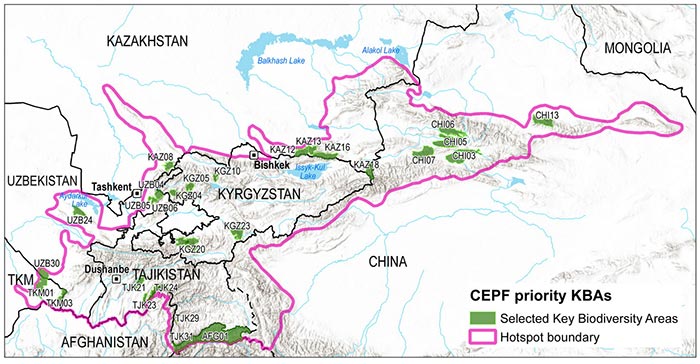

Как сохранить очаги биоразнообразия в Центрально-Азиатском горном регионе и в Узбекистане?

Слово «очаг» относится к тем нетронутым уголкам природы в Центральной Азии, которые надо сохранить. Поможет международная грантовая программа CEPF.

Круглоголовка Штрауха. Фото Тимура Абдураупова.

Партнерский фонд сохранения ключевых территорий биоразнооразия (CEPF) создан в 2000 году. Формируется из средств Французского агентства развития, ННО «Conservation International», Европейского союза, Глобального экологического фонда, Всемирного банка и Японии. Поддерживает программы по сохранению очагов биоразнообразия.

Такие же программы по сохранению очагов биоразнообразия, как в Центральной Азии, уже запущены в девяти регионах планеты. Тендер на управление программой в ЦА выиграл WWF России. Предварительно в 2016-2017 годы выявлялись очаги биоразнообразия. Тогда же определены приоритетные территории, виды флоры и фауны, ландшафты.

Приоритетных видов эксперты насчитали более трех десятков, из них знаковые – снежный барс, бухарский олень, сурок Мензбира. Есть в списке и менее известные виды: птицы и рептилии, земноводые и рыбы. И там же растения, включая грушу кайон, яблоню Сиверса, боярышник даввазский, дикий миндаль и далее по списку.

Грантовая программа может поддержать проекты по шести направлениям: устранение угроз приоритетным видам, улучшение управления, поддержка устойчивого природопользования, вовлечение местных сообществ и частного сектора в процесс улучшения природопользования, развитие потенциала гражданского общества для природоохранной деятельности, стратегическое руководство.

Подробные разъяснения о том, кто может подавать проекты, требования к заявкам, а потом и к отчетам, приводятся на сайте программы www.mca.eath. Малые гранты – это суммы до 20 тысяч долларов, большие – до 150 тысяч долларов. Заявки отличаются и требования к реализации тоже.

«Все проекты должны быть завершены в июне 2024 года, — об этом говорила в Ташкенте на встрече со специалистами-экологами и представителями гражданского общества заместитель директора программы WWF России по Центральной Азии Елизавета Протас. — Чтобы получить грант, надо подготовить проект. Требования к проектам, процедуры рассмотрения и утверждения – все это прописано на сайте программы. Мы ждем проекты из Узбекистана».

Первые три, получившие малые гранты, запущены в Узбекистане в 2020 году. Вот-вот будут запущены еще три проекта и одному из них одобрен большой грант CEPF.

Ключевые районы биоразнообразия в Узбекистане.

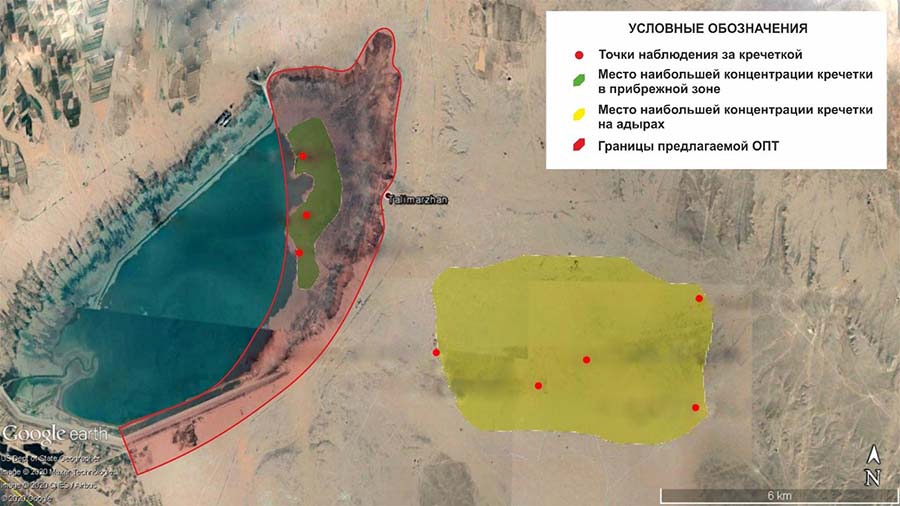

По всем этим проектам еще предстоит большая работа. Посмотрим, как реализуется проект «Разработка и реализация программы мониторинга и охраны глобально угрожаемых видов на ключевом районе биоразнообразия «Талимарджанское водохранилище» совместно с природопользователями и природоохранными органами». Этот проект выполняет ННО «Общество охраны птиц Узбекистана».

Фото Олега Кашкарова.

Талимарджанское водохранилище — место отдыха кречётки во время пролета из северного Казахстана в Туркестан на зимовку. Эту птицу по ее исключительности можно сравнить с пандой. Мировая популяция – всего 16, 5 тысячи особей. Чибис того же вида – его особей 9 миллионов. На Талимарджане отдыхает около трети мировой популяции кречётки. Во время перелета здесь наблюдаются скопления до 70 тысяч водоплавающих птиц, среди них еще и кряква, красноголовый нырок, белоглазый нырок… А зимой приоритетный вид — серый гусь. Его насчитывается здесь от 40 до 60 тысяч.

Цель проекта: устойчивое использование и долгосрочная охрана этой территории. Пока никакой охраны. Нужно подготовить обоснование для придания охраняемого статуса.

Что для этого делается. Участники проекта открыли в университете Карши орнитологический клуб, подписали соглашение с ректором. Организовали несколько школьных клубов в ближайших поселках. Так появились группы хранителей Талимарджана. Их задача – научиться вести самостоятельный мониторинг кречётки и других водоплавающих птиц. Данные учетов станут основанием для придания охранного статуса прибрежной полосе и адырам, где кречётка после обеда отдыхает и ночует.

Орнитологи выбрали 8 мониторинговых точек на этих территориях. Университетская группа выехала более десятка раз для наблюдений с 5 сентября по 21 октября и вела их с 15 до 17 часов. Надо бы понаблюдать и с 5 утра до 6 утра, когда у птиц наивысшая активность, это впереди. Любопытно, что в 2020 году кречётки прилетели на две недели раньше, чем обычно.

«Какие проблемы уже зафиксированы? Перевыпас. В береговой линии выпасалось 16 отар овец. Кречётке нужна пастбищная активность. Но в меру. Стебли верблюжьей колючки должны быть объедены, иначе кречётка здесь не остановится. Но 16 отар – перебор. Адыры выбиты. Допустимо — три отары с численностью овец до полутора тысяч. Мы не предлагаем запретить выпас. Мы предлагаем управлять пастбищами». О первом этапе работы и наблюдениях говорили инициаторы и исполнители проекта из Общества охраны птиц Узбекистана на встрече, посвященной продвижению одобренных проектов CEPF в Узбекистане и привлечению новых.

В прибрежной полосе. Фото Олега Кашкарова.

Как влияет уровень воды в Талимарджане? Об этом тоже шла речь. 6 октября уровень воды сильно поднялся. На островах кречётка была по брюхо в воде… Орнитологи уже определили допустимый уровень. Предстоят контакты с водниками. Перспективы по Талимарджанскому водохранилищу: придать прибрежной полосе и адырам статус государственного заказника. Следующий шаг – включение территории в список Рамсарской конвенции.

Еще один проект ставит целью создать полноценную охраняемую территорию. Он подавался от фонда Михаэла Зуккова, реализуется при поддержке Госкомэкологии и Института зоологии АН РУз. Задача сформулирована в названии: «Сохранение ключевых природных комплексов на территории Ферганской долины».

Ферганская долина – древний естественный изолят, в нем сформировалась уникальная флора и фауна с высоким уровнем эндемиков – видов флоры и фауны, встречающихся только здесь. Сама долина давно освоена. Но еще сохранились реликтовые пески.

Язъяванские пески. Фото Романа Назарова.

В Ферганской долине нет охраняемых природных территорий со статусом охраны, соответствующим первой и второй категориям Международного союза охраны природы. «Язъяванские пески» и «Мингбулак» – это два государственных памятника природы без статуса юридического лица. Они находятся на землях лесхоза, инспекторами Госкомэкологии не охраняются.

Между тем в обособленной Ферганской долине водятся девять видов эндемичных насекомых и пять эндемичных виды рептилий. Здесь же обитают редкие виды — такырная круглоголовка Саид-Алиева, две формы круглоголовки Штрауха, cцинковый геккон Рустамова. Если территорию освоить, а реликтовые пески вычерпать на нужды строительства, эндемики безвозвратно исчезнут из мировой фауны.

Геккон Рустамова. Фото Тимура Абдураупова.

Как утверждали на встрече в Ташкенте биологи, знакомя со своим проектом, свыше полувека здесь не было серьезных исследований по биоразнообразию.

«В рамках проекта выбраны шесть точек, где зафиксировано наибольшее количество эндемичных видов. Исследователи изучат возможности повышения статуса, расширения охраняемых территорий и развития экотуризма. Предполагается пески Аккум-Язъяван сохранить как основную территорию, а мелкие участки объединить в кластеры. Территория уязвима. Место густонаселенное. От 1900 гектаров реликтовых песков осталось 1400 га. Нужны веские аргументы для их сохранения».

Как убедить лиц, принимающих решения? Ящерицы для правительства и руководства области не интересны. Есть интерес международного научного сообщества, но это не аргумент. Сколько стоит в денежном выражении потеря вида, не подсчитано. Сколько денег в бюджет принесет экотуризм, тоже. Если первое сделать сложно, то расчеты по экотуризму и его финансовой отдаче выполнить реально. Туристические маршруты по реликтовым пескам позволят их сохранить и повысить занятость местного населения.

Есть еще один значимый аргумент в поддержку проектов по расширению охраняемых природных территорий: обязательства Узбекистана увеличить их площадь с 4,6 процента территории страны до 12 процентов к 2028 году.

Наталия ШУЛЕПИНА

sreda.uz

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Фото

Далеко не все фотографии, которые сделаны в журналистских командировках, удается включить в репортажи. Время от времени я открываю в компьютере ту или иную папку из поездок, рассматриваю фото, вглядываюсь в лица.

На днях ездила по работе в Бухару и область. Как всегда, поездка была познавательна, о чем еще напишу. Удивительное мы, пассажиры, наблюдали уже в полете над Кызылкумами. Утренние тени рельефно подчеркивали меняющийся ландшафт пустыни. Там, где река и каналы, там поселения. Где нет, там сушь. И среди нее — факел черного дыма.

Как чувствуют себя памирские ледники и амударьинские тугаи в эпоху активного вмешательства человека в природу? На эти вопросы предстоит ответить исследователям из стран, откуда сток, и стран, где он «рассеивается». Здесь: про Памир и «Тигровую балку».

О них рассказывает и их показывает на замечательных фото ученый-зоолог Наталья Мармазинская.

В столице открылась Международная выставка экологических технологий Eco Expo Central Asia 2025. Смотрим фоторепортаж.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отметили 17 июня. ООН провела его под девизом «Восстановление земель. Новые перспективы». Прилагаем к тексту фото Наталии Шулепиной из Байсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

В 2025 году Всемирный день окружающей среды призывает к коллективным действиям для борьбы с загрязнением пластиком. В фоторепортаже покажем, как отметили День в Ташкенте.

Цель — поучаствовать в Водном форуме и посетить заповедник «Тигровая балка». Здесь — фоторепортаж о городе.

Готовится к празднику волонтеры начали едва ли не на рассвете, о чем писали соцсетях: «Вы еще спите? А мы уже готовимся». С рассвета и начнем репортаж о Сабантуе-25 в Ташкенте. И то, и другое оказалось впечатляюще.

Закройте окна мутным утром

Комментарии из Фэйсбука

Vlad Zamanov: Воздух в столице ниже плинтуса, следующая на очереди питьевая вода. Роза ветров, продуваемость, понижение температуры зелеными насаждениями- теперь это архаизмы из прошлого, стоит лишь только ностальгировать. * * * Тамара Санаева: Этот запах гари в районе ТТЗ держался до 22 часов, потом слегка повеяло свежим воздухом. Вот вам и "гуляйте на свежем воздухе". Чем мы дышим? Какие последствия вызывает этот "свежий воздух" для здоровья горожан? Наверное, многие ощутили это на себе: частые ОРВИ, бронхиты, сердечно-сосудистые проблемы и т.д. * * * Николай Хан: Мухи исчезли... Это что-ж такое в воздухе? * * * Оксана Мельник: Я думала, что я одна заметила, что мух нет. У нас дом старого образца, толстые стены и каждое лето большие мухи прятались от жары в подъезде. В этом году нет ни одной. И возле мусорки нет.

ЮНЕСКО: будущее Западного Тянь-Шаня под угрозой из-за проектов ГЭС

Комментарии из Телеграмм-канала sreda.uz:

Тимур, Проект: А экологические последствия считал кто-нибудь? * * * Наталия: Так в том-то и дело, что цену рек никто не считал. Как аукнется? * * * Валентина: Уже писали в СМИ, что и экономически, и экологически невыгодно строительство малых ГЭС. Кредиты, без сомнения, освоят... Кто будет отдавать??? * * * Ded Pihto: Малые ГЭС работают корректно на перепадах от трех метров и выше. Для выработки энергии более 300кВт перепад нужен уже 6-8 метров. Часть каналов у нас зимой перекрыто - и выработка не ведется. Срок окупаемости увеличивается. Туда же ещё и проблема, что в часть каналов вода подаётся электронасосами. И если поставить на эти каналы ГЭС, то скорость течения будет снижаться и соответственно будет расти расход энергии. Предыдущая попытка выделить 150 площадок закончилась штучным вводом в эксплуатацию. * * * Наталия: Спасибо за комментарии. Проблема понятнее. * * * Ded Pihto Всегда рад помочь.

Что может гореть в пустыне?

Комментарии из Телеграмм-канала sreda.uz:

- Z A: Это газовое месторождение по среди пустыни. Я почти рядом проезжал от этого факела. - Anna Тен: Мы такое видели около Талимаржана лет шесть назад. Нам сказали, что в газовых трубах, которые идут с места добычи, оседает мазут и что так очищают трубы газовые от него. Не знаю, это правда или нет. - Наталия Шулепина: Спасибо, теперь понятнее. Факел не виден. Вот около экоцентра Джейран, там факелы видно. Здесь просто дым. - Хасанов: Газовые трубы очищают, а мазут - в окружающую среду?! Дешево и сердито?!

Рассеивание водного стока от памирских высот до амударьинских тугаев

Спасибо, Наташа! Как всегда, отличный познавательный репортаж с фотографиями. с уважением, Муазама Бурханова

Туркменский опыт: сады и теплицы на неудобьях. Фисташка

Евгений

Хотелось бы увидеть обзорный репортаж о берегах Аму-Дарьи , фото , рассказ о поселения людей, их хоз.деятельности

Как приумножить леса в Узбекистане?

Матильда

Возле ЦУМа в парке растут колонновидные дубы и конские каштаны. Насколько они могут прижиться на склонах холмов и адыров?

Туркменский опыт: томаты и сертификаты

Ангелина

Очень познавательно! Как бы сделать такой же репортаж с такими же подробностями про теплицы в Узбекистане.

На улице Ульяновской в Ташкенте

Очень тёплые фотографии.

Законодатели рассмотрели включение в законодательство Узбекистана нормы об отмене права на землю

Ангелина Борисовна Однолько

То есть земля станет настолько дорогой и невыгодной; что люди перестанут заниматься с/х? Или в итоге это приведет к росту цен на с/х продукты?

Вызовите свидетелей, проверьте доказательства и судите

admin

Как журналисту, мне много раз приходилось бывать на судебных процессах. Разных. Был даже процесс, когда судили инженера и дали срок за то, что компания, в которой он работал, предложила своим клиентам Скайп. Тогда это было внове. Насчитали в суде огромный ущерб государству, ведь благодаря интернету люди стали меньше пользоваться междугородней телефонной связью. Руководитель компании успел выехать из Узбекистана, а на инженера, как только он по повестке пришел в прокуратуру, надели наручники. Суд его приговорил к тюремному заключению. Поэтому возникает вопрос об ответственности следствия и судей. Как известно, Скайп и Вотсап очень быстро вытеснили междугородную телефонию. Мне этот случай запомнился. Обвинения сотрудникам Госбиоконтроля в нанесенном ущерба государству из того же ряда. Четырех с половиной миллиардов сумов ущерба, оказывается, не было. Восемь лет понадобилась, чтобы суд сделал такое заключение. Еще ряд обвинений не снят. Подождем. А вот с этой колоссальной сумой как быть? Кто-то же ее насчитал!