На Конференции Сторон Протокола ЕЭК ООН по воде и здоровью в Будапеште подведены итоги за прошедший период и принят ряд важных решений по реализации в 2026-2028 годы. Репортаж из Будапешта — от SREDA.UZ.

Полвека в «редакционном котле»

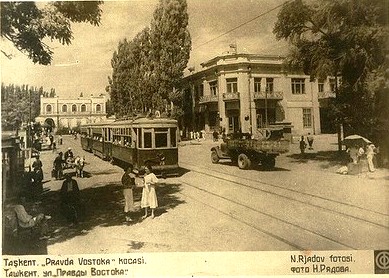

«Правде Востока» 2 апреля 2017 года исполняется сто лет. Из этих ста пятьдесят два года в редакции «ПВ» проработала Л.С.ИСАМУХАМЕДОВА.

— Ляля Санджаровна, вся ваша трудовая жизнь связана с «Правдой Востока». Вы пришли в редакцию юной девушкой. Считалось удачей попасть в главную газету Узбекистана?

— Поначалу я не считала это удачей. Сама андижанская, мечтала после окончания МГУ вернуться домой. Прямо с поезда, с чемоданом, явилась за распределением в ЦК Компартии Узбекистана.

Шел 1954 год. «Будете работать в Ташкенте в «Правде Востока». Слезы не помогли. Никого знакомых в городе нет, так с чемоданом и отправилась в редакцию. Завели в отдел писем. В комнате находилось несколько человек. Один из них спросил: «Вы на прием?» — «Нет, я на работу».

Задавший вопрос был талантливым фельетонистом по имени Владимир Гаврилович Михайлов, с сорокалетним стажем в газете. В момент моего прихода он готовил очередной фельетон. А тут я со своими слезами и причитаниями, что домой не отпустили, что жить негде… Вызвалась взять меня на постой его посетительница — Фарида Хусаинова. С ней мы дружили потом много-много лет. А Владимир Гаврилович стал моим добрым наставником.

Но сперва я все же попытала счастья «вырваться» к родным у редактора Степана Семеновича Черника. Он ответил: «Через три года, пожалуйста, а сейчас идите в отдел печати». Редакция выписывала более двухсот областных и районных газет на узбекском и русском языках. Моей задачей стала подготовка обзоров и подборок.

В редакции «Правды Востока» во второй половине пятидесятых работали маститые журналисты: Димов, Нудельман, Шкловер, Гладков, Кузьмин и далее еще целый ряд блестящих имен. А вот талантливая молодежь – Леня Топорков, Благов, Егоров, Волкова, Танхельсон, Карпенко, Кружилин… В редакции царила очень творческая атмосфера, и она держала все крепче.

Свое первое журналистское задание я выполнила, по оценкам коллег, хорошо. Съездила (по письму в редакцию) в Алтынкульский район Андижанской области. В письме авторы сокрушались, что новый дом культуры отобрали, и используется он как помещение для выкормки шелкопряда. Три дня встречалась с администрацией, местными жителями. Вроде, во всем разобралась. Вышла моя статья. И впервые я столкнулась с опровержением. Из Андижанского обкома требовали немедленного моего увольнения: «Факты не подтвердились!»

Редактор Черник спешить не стал, а отправил для изучения фактов еще трех журналистов. Дело закончилось открытием дома культуры, увольнением председателя райисполкома и еще кое-кто слетел с кресел. Таким оказалось мое боевое крещение. Затем была незабываемая командировка вместе с Яковом Нудельманом в Бухарскую область на отгонные пастбища. Две недели мы колесили от одной юрты к другой, знакомились с бытом чабанов, расспрашивали, чем помочь. Потом готовили публикации, на которые в инстанциях реагировали немедленно.

Выступления в газете тогда отличались эффективностью, а журналисты – обязательностью. Конечно, случались срочные задания. Я всегда восхищалась, как к ним относится Николай Григорьевич Алеев. Он – фронтовик, очень писучий, что на журналистском языке означает «быстро пишущий». Ему дают задание, он отвечает по-военному «Есть!», – и тут же отправляется выполнять.

— Немало тем подсказывали читательские письма?

— Ежедневно в редакцию поступало до полутораста писем. Как-то меня пригласил Александр Дмитриевич Ивахненко (второй редактор, при котором я работала в «ПВ»). Дал прочесть открытку. В ней коротко, в несколько слов, говорилось о трагедии девочки Мавлюды, которую дядя держит взаперти, не пускает в школу и насильно выдает замуж. «Завтра на редакционной машине поедешь проверить».

Назавтра я выехала в Ташобласть. Все так и есть. Пишу статью. А через пару дней после публикации меня поджидает на улице ответсекретарь газеты Серафим Васильевич Мельников: «Иди домой, дядька твоей подзащитной в редакции буянит». Дядька оказался дебошир еще тот. Его за дебош даже судили. А Мавлюда закончила не только школу, но и вуз. Мы с ней какое-то время еще общались. Все у нее по жизни сложилось. Меня же в скором времени перевели в отдел писем.

Назавтра я выехала в Ташобласть. Все так и есть. Пишу статью. А через пару дней после публикации меня поджидает на улице ответсекретарь газеты Серафим Васильевич Мельников: «Иди домой, дядька твоей подзащитной в редакции буянит». Дядька оказался дебошир еще тот. Его за дебош даже судили. А Мавлюда закончила не только школу, но и вуз. Мы с ней какое-то время еще общались. Все у нее по жизни сложилось. Меня же в скором времени перевели в отдел писем.

– Сейчас письма в газеты почти не пишут. Люди обращаются на портал. А чаще — в социальные сети в интернете. Там поддерживают, советуют, комментируют, спорят, нередко ругают порядки и даже портал, мол, написали, а реакции нет.

– «Правда Востока» отличалась тем, что реакция на письма следовала обязательно. Завотделом многие годы работала Клавдия Яковлевна Кузнецова. Очень дотошная, внимательно относилась к корреспонденции: «За каждым письмом – человек!» Этому же отношению к письмам и их авторам учила меня. Когда она вышла на пенсию, редактор Валентин Акимович Архангельский предложил назначить завом меня. «Справлюсь ли?» — «Поможем». В отделе работали учетчик писем, журналисты и внештатники. Сначала внештатников было два-три, а со временем – пятнадцать!

Как возник внештатный отдел? Читатели приходили на прием с предложениями, статьями. Мы приглядывались к ним и предлагали поработать с письмами. Так стали завсегдатаями редакции очень талантливые и увлеченные энтузиасты, такие как Валериан Хубулашвили. Он преподавал в институте, и как на службу приходил после лекций в редакцию. Ему удавались статьи по письмам на темы морали, да и не только.

Однажды нас вызвали на ковер в ЦК Компартии. Вряд ли нынешняя молодежь сможет понять, чем это грозило. А вопрос, между прочим, по Ташкентскому университету. Внештатник написал фельетон о том, что уборщикам и дворникам не хватает орудий производства, покупают за свои деньги. Вот за этот фельетон нас и мутузили в отделе пропаганды. Доцента попрекали, что, мол, делаешь в газете? Студентов учи!

Выговоров нам не объявили и не уволили, так как факты подтвердились. Просто тема «наверху» не понравилась. Такие встряски не отбивали охоту работать. Степанянц, Кудратов, Булгаков, Пудовкин, Гафарова — тоже внештатники «ПВ». Среди них были очень сильные юристы. Да и другие профессии были представлены. Файзулла Ходжаев – сценарист – писал очерки о хлопкоробах. Дина Ходжаева – дочь известного фотокорреспондента Макса Пенсона, начинавшего свой творческий путь с «Правды Востока», тоже активно сотрудничала.

Общими усилиями мы вели подборку «Насреддин смеется». Главными в этом деле были фельетонисты Алла Рогозян и Петр Наумов. Но и внештатники старались. Еженедельно готовилась полоса «Письма в «Правду Востока». В ней – выжимки из писем в 50-60 строчек. Буквально на второй день мы получали ответы о принятых мерах. Бывали и опровержения, и даже суды. Но и они не отбивали охоту работать.

Газета развивалась. При редакторе Архангельском появились новые проекты. При нем же газета вместе со всеми ташкентцами несла тяготы землетрясений 1966 года. Ситуация такова, что много разрушений, люди спят во дворах и на улицах, нервничают из-за постоянных толчков. Конечно, вся республика ждала газету. Из нее узнавали новости о помощи, приходящей из разных уголков Союза, о том, как решаются проблемы на местах, да мало ли возникает вопросов, когда трясет. Рабочая группа по освещению последствий землетрясения и восстановлению города выдавала каждый день по полосе и поистине ударно трудилась. Все читалось, газета — нарасхват. В 1967-м, когда «ПВ» отмечала пятидесятилетие, тираж поднялся до 187 тысяч экземпляров.

– Полвека – солидный возраст. Очевидно, вспоминали пройденный газетой путь?

– Публиковалась немало материалов, посвященных дате. Вышел юбилейный выпуск, брошюра «Пятьдесят лет в строю», буклет с фотографиями и биографией «ПВ». Нынешнему поколению читателей интересно будет узнать, что 2 апреля 1917 года, когда вышел первый номер, она называлась «Наша газета». 12 апреля 1919 года переименована в «Известия» ЦИК Туркестанской республики. В 1922 году еще одно переименование в «Туркестанскую правду». После образования союзных республик 25 ноября 1924 газета получила имя «Правда Востока». Выходила тогда тиражом около двух десятков тысяч экземпляров.

– Газета пережила и годы становления, и период сталинских репрессий. Были потери в коллективе?

– В пятидесятые из лагерей в редакцию вернулись оклеветанный журналист Воробейчиков и старший корректор Аксенов. Когда пришло опровержение из Андижана после моей первой командировки, я очень расстраивалась, а мой наставник Михайлов успокаивал: «В крайнем случае, если ты ошиблась, редактор тебе объявит выговор. А вот знаешь, какой в редакции был случай…»

Старшим корректором Аксенов работал в газете и в годы войны. Корректура считалась очень ответственным участком. Каждый корректор отвечал за свою полосу. У каждого корректора был еще и подчитчик. Посторонние в корректуру во время чтения полос не допускались. И при этих строгостях в слове «главнокомандующий» выпадает вторая буква. Номера газеты изымают почтальоны, обходя дома. Старшего корректора судят за ошибку и отправляют в лагеря. Он был очень грамотный. В его ошибку никто не верил. Когда я появилась в редакции, ему было лет пятьдесят. Высокий, сухощавый, в очках и очень приветливый, Аксенов подбадривал меня: «Не унывай!».

Коллектив был очень дружный, какое тут уныние. При Чернике, Ивахненко, Архангельском редакция воспринималась как одна семья. Вместе справляли новоселья, свадьбы, юбилеи, выезжали на маевки и на хлопок.

Один из сезонов на хлопке оказался особенно длинным, даже Новый год в колхозе встречали. Собкор по Ташкентской области Михаил Пругер при любом удобном случае заезжал к журналистам-хлопкоробам с чем-нибудь вкусненьким. В нашей команде из разных редакций я встретила своего будущего мужа. Вернулись в Ташкент и сыграли свадьбу. Вырастили двух дочерей. Дочки, как и мы, жили жизнью двух редакций. И сейчас, если забуду имя-отчество кого-то из нашего круга, они подскажут.

– Ляля Санджаровна. Вы назвали трех редакторов, с которыми поработали, и многих журналистов. Как приходили в газету и как уходили?

– Всех редакторов назначали. И всегда мы с волнением ожидали, кто придет. Тимофеев, Неклесса, Сафаров, Пукемов, Хасанов, Усманов – эти редактора более позднего периода. Многие редакционные традиции поддерживались и передавались как эстафета. Вообще же редакция долгие годы была кузницей кадров и для Узбекистана, и для большой страны. Архангельский после «Правды Востока» возглавлял выходящий в Москве еженедельник «Неделя», Сергей Татур стал главным редактором журнала «Звезда Востока». Собкорами центральных союзных газет работали Георгий Димов, Николай Гладков, Шахаб Зайнутдинов и Рустем Тэлль. Можно назвать целый ряд журналистов, которые после «ПВ» работали заместителями редакторов и редакторами, писали и издавали книги. Горжусь своими соратниками.

– А вы всю жизнь в одной газете…

– Это совсем не скучно. Со временем на меня возложили работу с собкорами. Я с ними общалась каждый день, и так было до моего ухода на заслуженный отдых. Владимир Нейбург отлично знал Сурхандарьинскую область. По редакционным письмам выезжал в самую что ни на есть глубинку. Его публикации многим помогли. С такой же отдачей потом работал в Сурхандарье Назип Сулейманов. Константин Циканов из Хорезма прекрасно владел узбекским. В области его очень уважали. В Каракалпакии работали Хайрутдинов, Нигай, в Самаркандской области – Кари-мов, Шакирова.… Столько замечательных имен, невозможно всех перечислить.

– Цензура мешала работать?

– Она до начала двухтысячных являлась обязательной. Все газетные полосы проходили чтение цензоров. Полосы принимались в типографию только с их штампом. Мне редко приходилось соприкасаться с этими товарищами. Но на планерках обсуждалось, с каким боем и какими цензорскими вычерками пробивалась к читателю та или иная статья. Да и с редакторами случались у журналистов споры. Были журналисты, как Юрий Кружилин, которые отстаивали каждую строчку. Для таких газета – жизнь. Донести до читателя правду – главное в ней.

-Творческая дружба в коллективе присутствовала?

— Да как без нее, когда люди делают одно дело и им горят! У меня сложилась тесная дружба с собкорами. Со Станиславом Алтунянцем, когда он перешел в центральный аппарат редакции, переехав в Ташкент из Бухары, мы по материалам не пересекались, но дружески общаемся до сих пор. Такие же теплые отношения были со многими старшими коллегами в пору моей юности, а через полвека — с молодыми.

– Очевидно, в творческом коллективе не бывает без конфликтов.

– Один из них описал в вышедшей в Москве книге своих рассказов Андрей Филатов. Написал о том, как в конце восьмидесятых, когда общество раскалывалось по разным признакам – партийному, национальному – в редакции возникла напряженность. Живо написано, и даже я там фигурирую, напевая на узбекском «Ой, мамочка, голова моя болит» Андрею, получившему шишку. Песню эту из репертуара Тамары Ханум я когда-то исполнила на студенческом празднике в МГУ. О забавных обстоятельствах этого исполнения (я же не певица), как-то поведала новичку в журналистике Андрею. Он запомнил, и через годы смешно вплел в рассказ о редакционном конфликте, который, честно говоря, не помню и считаю вымыслом.

Впрочем, был реальный конфликт, «героиней» которого стала я, парторг. Анонимка! Узнав, страшно огорчилась и обиделась, хотела немедленно уволиться. Но разобрались. На собрании за меня горой встали ответственный секретарь Виктор Дегтярев, завотделом Валерий Алтунин, другие коллеги.

– Как газета переживала трудные времена?

– Для «Правды Востока» они наступили в начале девяностых. Прежде газета была партийным органом и сама очень неплохо зарабатывала, ведь тираж достиг в конце восьмидесятых рекордных 290 тысяч экземпляров. Деньги поступали в партийную кассу, и из нее финансировалась редакция. А тут одномоментно и тиражи упали до нескольких тысяч, и источник финансирования исчез. Нет средств на оплату авторских гонораров, зарплату сотрудникам, приобретение бумаги, типографские расходы.

Редактором, который сумел сохранить газету в этот невероятно сложный период, был Рубен Акопович Сафаров. Он обратился к читателям с просьбой о финансовой поддержке. Присылали деньги предприятия, организации, частные лица. В каждом номере публиковалось, сколько поступило, от кого. Спасла эта мощная читательская и спонсорская помощь. Какое-то время коллектив так продержался, а затем вопрос о перспективах решился на государственном уровне – «Правда Востока» стала органом Кабинета Министров.

* * *

Послесловие от интервьюера

Ляле Санджаровне Исамухамедовой огромное спасибо за память. Мы с ней не раз общались по телефону и встречались, собирая в единое целое рассказы о людях, об эпохальном пути газеты. Около полутора десятка лет я тоже была ее солдатом, отвечая на задание: «Есть!» Пришла в редакцию в 1994-м. С этого года уже сама могу давать интервью о «ПВ».

Девяностые и двухтысячные – это отдельная тема. Журналисты выиграли, победив цензуру, она официально была отменена. В чем-то мы проиграли. Вероятно, без фронтовиков репортеры стали куда осмотрительнее и осторожнее, а их заметки — менее острыми и ершистыми. Зато коллектив сильно омолодился, и ему вступать во второе столетие. Большая ответственность – быть корреспондентом «ПВ» и держать марку. Журналистам – отличных статей, газете – долгой жизни!

В заключение предлагаю заглянуть в 1937 год. Фото – из семейного альбома. «Правда Востока» проводит соревнования на приз газеты. Старт! Побежали! Студент, вырвавшийся вперед, отметил себя на этом фото крестиком. До финиша, как потом признавался нам, детям, первым не добежал. Да это и не важно. Было многолюдно, азартно, весело. Исполнилось на ту пору газете двадцать лет, сколько и студенту.

В заключение предлагаю заглянуть в 1937 год. Фото – из семейного альбома. «Правда Востока» проводит соревнования на приз газеты. Старт! Побежали! Студент, вырвавшийся вперед, отметил себя на этом фото крестиком. До финиша, как потом признавался нам, детям, первым не добежал. Да это и не важно. Было многолюдно, азартно, весело. Исполнилось на ту пору газете двадцать лет, сколько и студенту.

Наталия ШУЛЕПИНА

Источник — NUZ.UZ

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Репортер.uz

Из представителей «оттуда» показал документ лишь инспектор по профилактике правонарушений. Все остальные рвались на крышу 18-этажного жилого дома, не представляясь. Ссылались на хокима города: «Он сказал».

То, что рабочие пришли не из цирка, очевидно. В цирке страховка предусмотрена. На крыше — нет.

Проекта нет как на реновацию, так и на реконструкцию, предусматривающую остекление с внешней стороны балконов. Тем временем подвозятся стройматериалы, стеклопакеты, демонтируются кондиционеры.

С тем, что любое строение со временем теряет первоначальную свежесть, не поспоришь. Поспоришь с тем, как столичные власти вместо того, чтобы освежить стены, затевают «реновацию».

Только что закончены репортажи из экспедиции от верховий до низовий Амударьи. Много фотографий не вошли в репортажи. Покажем вдогонку еще Амударью и пустыню Кызылкум.

Конечная точка маршрута — Междуреченское водохранилище. Сюда мы отправляемся из Нукуса.

По Узбекистану экспедиция начата на Аму-Бухарском канале. На втором ее этапе мы пересечем Кызылкумы, заедем в Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, взойдем на Чылпык.

Железная дорога, которая прокладывается по Зарафшанскому национальному природному парку, покончит с беспечностью диких животных. Окажутся под колесами поездов и ежи, и крупные животные.

Первый маршрут исследователей — Таджикистан, поездка в заповедник «Тигровая балка». Вторая экспедиция — по Узбекистану: от Бухары до низовий. В этом репортаже проедем от питомника «Джейран» вдоль Аму-Бухарского канала.

Новые возможности для «зеленых» инвестиций в Узбекистане и Кыргызстане

Хуршид

Для улучшения на 100% экология и экономика нужно инвестиции.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

admin

Что-то вы слишком критичны. Это же не роман. Все понятно. По процедуре Всемирного банка рассматриваются жалобы из стран, где проект. Кто ж из таджиков будет жаловаться? А то, что страны ниже по течению будут недополучать воду в течение по меньшей мере десятка лет, пока заполнится водохранилище, банк не волнует.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

Евгений

Какой канцелярско-невнятный стиль изложения .

Четыре истины для «Саммита правды»

Ангелина Борисовна Однолько

Эта публикация достойна того, чтобы её перепечатки все официальные и неофициальные СМИ. Главный вывод: все беды это результат БЕЗУДЕРЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . Если бы наши деды увидели, что мы выбрасываем, не избежать нам их проклятия. Мы слишком быстро привыкли идти на базар без сумок и полотняных мешочков для круп, слишком быстро привыкли к горячей воде из крана, возненавидели любую жизнь рядом с домом, уничтожили всех , кто посмел ползать, прыгать и летать. К сожалению, мы, люди, изменимся только тогда, когда снова, как и тысячу лет назад , нам нужно будет предолевать голод, холод, жажду.

Линия защиты по стене и крыше от тех, кто «оттуда»

Ангелина

Странно, что мы еще можем три часа отстаивать законы государства. Странно, что мы еще пишем такие статьи. Странно, что мы можем в открытую снимать должностное лицо, совершающее преступление - кувалдой сбивающее чужой замок. В детском саду в этом случае говорили: а если я к тебе приду и стану замок на дверях сбивать? Странно, что в это же самое время проходят в нашей же стране международные встречи, конференции, до мировой общественности старательно доносится мысль: Узбекистан - правовое государство.

Заточить в темницы жителей ташкентских высоток — это лихо

Ангелина

У меня дома хранится очень интересный документ: штраф за сооружение крыльца, то есть входа, в частный дом, расположенный в районе одноэтажных домов возле базара Тезиковка на бывшей улице Чапаева, в котором жила моя бабушка. Сколько живу, так и не могу догадаться, каким образом некий надзорный орган в 40-ые годы смог обнаружить это крыльцо частного дома, расположенного внутри двора за забором более 2-х метром. Ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь мы не можем найти этот надзорный орган, чтобы его сотрудники выглянули из окна и посмотрели на высотки, видные почти из любой точки Ташкента. Живу на 4-м этаже четырехэтажного дома. Год назад мой сосед воздвиг пятый этаж. Единственно, чего я добилась, чтобы на крышу поднялся руководитель Управляющей компании. Но он по его собственному признанию не является специалистом в строительстве. Так и живу со страхом - когда моя крыша не выдержит.

ДЫМИТ АНГРЕНСКАЯ СВАЛКА

Эколог

Наталия ШУЛЕПИНА sreda.uz, 28.6.2013г Пишу - 07.11.2025 год ....то что Вы писали все также или хуже.

Слабо помыть московские высотки в Ташкенте?

Ангелина Борисовна Однолько

Специально подходила и трогала руками в жаркий летний лень стены новостроек, покрытые прозрачным пластиком, похожим издалека на стекло. Руку держать даже секунду тяжело - очень горячо. А потом мы говорим, что стало жарко. Жарко не потому, что климат меняется , а потому что безграмотные строительные решения подогревают воздух, как в печке. Все больше стекла и бетона, который греется неимоверно. Все больше требуется энергии на охлаждение и отопление воздуха внутри. А люди, принимающие решения живут в загородных домах с садом и огородом и поливом в любое время суток.

На леднике Федченко (Ванчях) международная экспедиция установила летом 2025 года три автоматические станции

Ангелина

Какая красивая и глубокая метафора: ледник - это книга, которую надо успеть прочитать!!! Такая информация не просто радует, она заставляет вновь обрести веру в человечность, в неукротимую жажду познания. Не разрушение, а созидание - вот наш девиз. Наш - людей на планете Земля!!!

Амударья для биоразнообразия. Экспедиция по Узбекистану: от Бухары до низовий (часть 3)

Ангелина

Очень емкая экспедиция, требующая широкого кругозора в освещаемой теме. Слова восхищения автору - Наталье Шулепиной. Даже в праздники Вы не позволяете себе отдыхать! Меня же, как читателя, поразило насколько сложно устроена система водопользования. И второй тезис: никакие теории не помогают, никакие технологии не спасут, если воды просто НЕТ. Известно, что есть островные государства на Земле, которые всерьез задумываются о покупке земли на материке для своих граждан в связи с угрозой затопления. Не возникнет ли такая необходимость и в Узбекистане, если проживание в бывших низовьях Амударьи и Сырдарьи станет просто невозможным.