Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей Конференцию CITES — Конференцию Сторон (COP20) Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Послесловие к двум неделям в Анкаре

Что говорилось на 12 Конференции Сторон КБО ООН в Анкаре (12-23 октября 2015г.) про пустыни, деградацию земли и засухи в Центральной Азии.

Что говорилось на 12 Конференции Сторон КБО ООН в Анкаре (12-23 октября 2015г.) про пустыни, деградацию земли и засухи в Центральной Азии. Что говорилось на 12 Конференции Сторон КБО ООН в Анкаре (12-23 октября 2015г.) про пустыни, деградацию земли и засухи в Центральной Азии.

Что говорилось на 12 Конференции Сторон КБО ООН в Анкаре (12-23 октября 2015г.) про пустыни, деградацию земли и засухи в Центральной Азии.

Как использовать «холодные пустыни», не навредив?

В Центральной Азии готовятся к запуску два проекта, которые поддерживает Секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой. Их и обсуждали на сайд-ивенте в завершающий день Конференции.

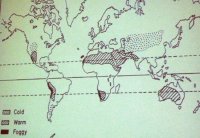

Первый из них – по «холодным пустыням». Холодные пустыни (такие они, конечно, только зимой) занимают пятьсот тысяч квадратных километров. Простираются от северного Ирана далеко на восток. Есть они на территории Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Монголии и Китая. Встречаются и песчаные, и глинистые. Благодаря осадкам пустыни по весне зеленые. В них образуется достаточно биомассы. Растут саксаул и другие пустынные растения. Если устойчиво управлять пустынями, будут возможности для сохранения биоразнобразия. Проблема в том, что с устойчивостью неважно. Чрезмерна эксплуатация. Нарушен покров, исчезают травы и кустарники.

Первый из них – по «холодным пустыням». Холодные пустыни (такие они, конечно, только зимой) занимают пятьсот тысяч квадратных километров. Простираются от северного Ирана далеко на восток. Есть они на территории Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Монголии и Китая. Встречаются и песчаные, и глинистые. Благодаря осадкам пустыни по весне зеленые. В них образуется достаточно биомассы. Растут саксаул и другие пустынные растения. Если устойчиво управлять пустынями, будут возможности для сохранения биоразнобразия. Проблема в том, что с устойчивостью неважно. Чрезмерна эксплуатация. Нарушен покров, исчезают травы и кустарники.

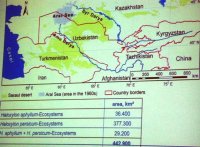

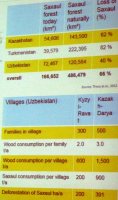

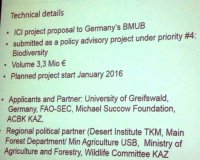

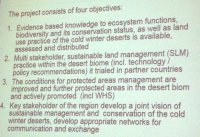

При подготовке проекта, а в этой работе участвовали университеты Германии и Казахстана, привлекая источники по Узбекистану и Туркменистану, выяснилось, что площадь под саксаульниками уменьшилась в регионе более чем вполовину за последние годы. В Казахстане саксауловые леса занимали 143,5 кв.кв., сократились на 62 процента и сейчас составляют 54,6 тыс. кв.км. В Туркменистане потеряно 82 процента саксауловых лесов. Они сократились с 222,4 кв.км до 39,5 кв.км. В Узбекистане исчезли 40 процентов саксауловых лесов. Остались леса на 72,4 тыс. км. При этом неизвестна плотность посадки. Может, и в этих остатках половина растений вырублена… Какие принимать меры для закрепления песков, как избежать перевыпаса скота? Знаем ли мы биотренды, достаточно ли кооперации для решения региональной проблемы?

Информации не хватает, но тенденции выявлены. На разработку проекта выделило финансы правительство Германии, а сам проект будет финансироваться из Фонда Михаэля Зуккова по сохранению природы. Предстоит оценить экосистемы в Центральной Азии, воздействие меняющегося климата на уязвимость и адаптацию, улучшить знания о климате и биоразнообразии пустынь, разработать устойчивые варианты землепользования. Страны с «холодными пустынями» начнут обмениваться наилучшими практиками и технологиями. Лица, принимающие решения, сформируют общее видение устойчивого развития и сохранения пустынь.

Информации не хватает, но тенденции выявлены. На разработку проекта выделило финансы правительство Германии, а сам проект будет финансироваться из Фонда Михаэля Зуккова по сохранению природы. Предстоит оценить экосистемы в Центральной Азии, воздействие меняющегося климата на уязвимость и адаптацию, улучшить знания о климате и биоразнообразии пустынь, разработать устойчивые варианты землепользования. Страны с «холодными пустынями» начнут обмениваться наилучшими практиками и технологиями. Лица, принимающие решения, сформируют общее видение устойчивого развития и сохранения пустынь.

Называется этот региональный проект «Центральноазиатская инициатива по пустыням» (CADI). Вторая часть названия уточняет ориентиры: «Сохранение и приемлемое использование пустынь с холодной зимой в Центральной Азии».

«Хотим интегрировать схожие проекты из Ирана, Китая и Монголии, где есть богатый опыт по посадке лесов. Также мы намерены создать благоприятные условия для выполнения международных обязательств в рамках конвенций РИО», — говорилось на презентации CADI.

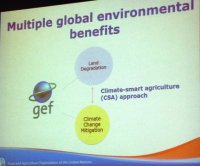

Что такое конвенции РИО, упоминавшиеся практически на всех пленарных заседаниях и сайд-ивентах Конференции Сторон в Анкаре? Принятые в 1992 году в Рио-де-Жанейро Рамочная конвенция по изменению климата, Конвенция по сохранению биоразнообразия и чуть позже Конвенция по борьбе с опустынивание и засухой. Все три ориентированы на получение глобальных экологических выгод. Их цели носят взаимодополняющий характер и не могут осуществляться друг без друга. Говоря о них, часто используют слово «синергизм», означающее суммирующий эффект.

CADI предстоит так вести работу, чтобы продвигаться к целям трех конвенций. Возрождение пустынной растительности ведет к «связыванию» углерода в почве, к сокращению его выбросов в атмосферу и снижает эффект глобального изменения климата. Повлияет «Центральноазиатская инициатива по пустыням» и на сохранение биоразнообразия, ведь вместе с растительностью восстанавливается животный мир. «Есть птицы, которые живут только на саксауле. Мы обязаны обеспечить им условия там, где они обитают», — поставлена и такая задача. Проект практически готов. Выполнение начнется в январе 2016 года. От Узбекистана в его реализации примет участие Главное управление лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и водных ресурсов.

CADI предстоит так вести работу, чтобы продвигаться к целям трех конвенций. Возрождение пустынной растительности ведет к «связыванию» углерода в почве, к сокращению его выбросов в атмосферу и снижает эффект глобального изменения климата. Повлияет «Центральноазиатская инициатива по пустыням» и на сохранение биоразнообразия, ведь вместе с растительностью восстанавливается животный мир. «Есть птицы, которые живут только на саксауле. Мы обязаны обеспечить им условия там, где они обитают», — поставлена и такая задача. Проект практически готов. Выполнение начнется в январе 2016 года. От Узбекистана в его реализации примет участие Главное управление лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и водных ресурсов.

Ряд предложений по дополнениям в проект прозвучали во время обсуждения: «Хорошо бы выполнить инвентаризацию холодных пустынь с созданием атласа пустынь, чтобы отразить и флору, и фауну и геологическую составляющую. Надо бы организовать под эгидой проекта экологическое ралли по Великому шелковому пути, чтобы привлечь внимание общественности и крупного бизнеса к проблеме борьбы с опустыниванием и засухой. Все согласились, что это отличные идеи. Но не была поддержана идея сделать акцент на Аралкум, образовававшийся на осушенном дне Аральского моря: «Проект фокусируется на естественных холодных пустынях».

Как защититься от опустынивания, деградации земли и засухи?

Вторая инициатива по Центральной Азии, которая рассматривалась на Конференции Сторон в Анкаре, — по коллективной защите от опустынивания, деградации земель и засухи.

Вторая инициатива по Центральной Азии, которая рассматривалась на Конференции Сторон в Анкаре, — по коллективной защите от опустынивания, деградации земель и засухи.

О том, чтобы коллективно защищаться от этой трансграничной угрозы в Центральной Азии всерьез задумались после тяжелейшей засухи 2001 года. В 2003-м была достигнута договоренность о совместных усилиях на встрече в Ташкенте. Основным донором Инициативы по устойчивому управлению земельными ресурсами (CACILM) стал Азиатский банк развития. В 2006 началась реализация. В последующие годы пять стран региона выполнили несколько национальных и региональных проектов.

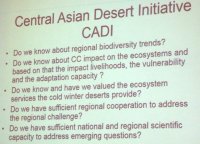

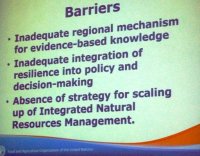

Когда Азиатский банк сменил приоритеты, от Инициативы никто не отказался, но пришлось активно искать новых доноров. Встреча в Анкаре оказалась удобной площадкой для обсуждения нового многокомпонентного проекта — CACILM-2. Его поддержали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Участвовали в обсуждении доноры, представители международных организаций, стран Центральной Азии и Турции. Турция не просто проявила интерес к Инициативе, она примкнула к ней и стала ее шестой участницей. Помимо средств, выделяемых основными донорами, Турция внесет на выполнение регионального компонента один миллион долларов.

Когда Азиатский банк сменил приоритеты, от Инициативы никто не отказался, но пришлось активно искать новых доноров. Встреча в Анкаре оказалась удобной площадкой для обсуждения нового многокомпонентного проекта — CACILM-2. Его поддержали Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Участвовали в обсуждении доноры, представители международных организаций, стран Центральной Азии и Турции. Турция не просто проявила интерес к Инициативе, она примкнула к ней и стала ее шестой участницей. Помимо средств, выделяемых основными донорами, Турция внесет на выполнение регионального компонента один миллион долларов.

К слову сказать, коллективный опыт стран Центральной Азии по устойчивому управлению земельными ресурсами понравился многим. Аналогичное сотрудничество объединило страны Средиземноморья.

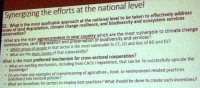

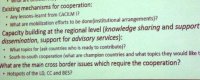

Что касается подготовки CACILM-2, на 12 Конференции Сторон КБО ООН ему было посвящено два дня: первый и последний. Концепцию проекта подготовила ФАО с учетом предложений стран. В первый день рассматривали не только концепцию, но и возможности, какой багаж могут привнести в Инициативу на региональном и национальных уровнях международные ФАО, ИКАРДА, ИВМИ, ИКБА, РЭЦЦА.

Что касается подготовки CACILM-2, на 12 Конференции Сторон КБО ООН ему было посвящено два дня: первый и последний. Концепцию проекта подготовила ФАО с учетом предложений стран. В первый день рассматривали не только концепцию, но и возможности, какой багаж могут привнести в Инициативу на региональном и национальных уровнях международные ФАО, ИКАРДА, ИВМИ, ИКБА, РЭЦЦА.

Очевидно, что личные контакты на высоком уровне позволяли партнерам вести прямой диалог с донорами в течение всей Конференции в Анкаре. На последней заключительной встрече представитель Глобального экологического фонда сообщил о том, что фонд выделяет на Инициативу дополнительно около двух миллионов долларов. Также прозвучало, что Всемирная метеорологическая организация готова поддержать финансами компонент по борьбе с засухой. Возможно, что будет поддержка и от крупного бизнеса. Сейчас определена общая сумма пятилетнего проекта в 62 млн.долларов, включая средства доноров, правительств, местных землепользователей…

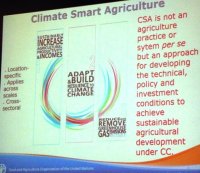

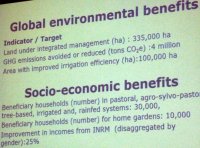

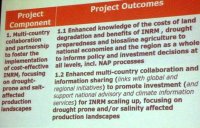

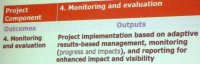

Цель: «Увеличить масштабы применения принципов комплексного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтов Центральной Азии и Турции». Что для этого намечено сделать? Развивать многострановое сотрудничество, подготовить оценку последствий деградации земли и пользы комплексного управления природными ресурсами, внедрять климатически оптимизированное сельское хозяйство, расширить применение наилучших практик в подверженных засухе и/или засоленных ландшафтах, внедрять консалтинговые услуги и распространять знания. Будут увеличены площади устойчивого управления и доходность. По мере выполнения проекта мониторинг позволит определить социально-экономическое и экологическое воздействие.

Цель: «Увеличить масштабы применения принципов комплексного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтов Центральной Азии и Турции». Что для этого намечено сделать? Развивать многострановое сотрудничество, подготовить оценку последствий деградации земли и пользы комплексного управления природными ресурсами, внедрять климатически оптимизированное сельское хозяйство, расширить применение наилучших практик в подверженных засухе и/или засоленных ландшафтах, внедрять консалтинговые услуги и распространять знания. Будут увеличены площади устойчивого управления и доходность. По мере выполнения проекта мониторинг позволит определить социально-экономическое и экологическое воздействие.

Запуск CACILM-2 намечается в 2017 году. Проект еще дорабатывается, поэтому так важно было обсудить его в Анкаре. Прозвучало немало предложений, получивших общее одобрение. «На первой фазе был выработан механизм сотрудничества с постоянно действующими национальными и региональным секретариатом и наблюдательном комитетом, собиравшимся дважды в год. Нужно восстановить эти рабочие структуры и привлечь в наблюдательный комитет ответственных лиц из директивных органов». «На первой фазе была создана хорошая база данных на портале Азиатского банка. Потерялась. Надо ее восстановить. Было соглашение о стратегическом партнерстве между донорами и странами. Оно оказалось неустойчивым. Надо создавать координационный механизм чуть раньше, чем начнем проект, определить все взаимодействия и правила».

И опять шла речь о синергизме конвенций РИО и межсекторальном сотрудничестве, заставляя задуматься над перспективами в регионе. «Что в Казахстане?» — «Выполнен проект по управлению климатическими рисками до 2085 года. К этому году летние осадки сойдут к нулю. Богарное земледелие практически исчезнет. Зимние осадки вырастут на 24 процента, их можно будет аккумулировать для орошаемого земледелия». Казахстанцы посетовали, что «не смотрим в будущее, не проводим адаптацию, не принимаем превентивные меры». В сельском хозяйстве внедряются системы капельного орошения, вспашка по нулевой технологии, но медленно.

И опять шла речь о синергизме конвенций РИО и межсекторальном сотрудничестве, заставляя задуматься над перспективами в регионе. «Что в Казахстане?» — «Выполнен проект по управлению климатическими рисками до 2085 года. К этому году летние осадки сойдут к нулю. Богарное земледелие практически исчезнет. Зимние осадки вырастут на 24 процента, их можно будет аккумулировать для орошаемого земледелия». Казахстанцы посетовали, что «не смотрим в будущее, не проводим адаптацию, не принимаем превентивные меры». В сельском хозяйстве внедряются системы капельного орошения, вспашка по нулевой технологии, но медленно.

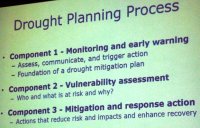

Агрометеорологические службы слабые. Большая надежда на CACILM-2 по воссозданию региональной сети агрометеопостов. Без предупреждения засухи нельзя говорить о борьбе с ней. Есть закон о страховке. Но нет данных, и человек не может получить страховку за потерянный урожай.

Туркменистан проинформировал, что принята национальная стратегия по изменению климата, в которой представлена ситуации по всем отраслям. Более всего уязвимо отгонное животноводство, зависящее от естественных осадков. До 2020 года определена программа по лесовосстановлению. Недавно принят закон о пастбищах, в котором оговорено регулирование пастбищных территорий. Велика роль пастбищ в фиксации углерода. Регулируя выпас скота, можно сократить выбросы углерода в атмосферу и снизить влияние на климат.

Туркменистан проинформировал, что принята национальная стратегия по изменению климата, в которой представлена ситуации по всем отраслям. Более всего уязвимо отгонное животноводство, зависящее от естественных осадков. До 2020 года определена программа по лесовосстановлению. Недавно принят закон о пастбищах, в котором оговорено регулирование пастбищных территорий. Велика роль пастбищ в фиксации углерода. Регулируя выпас скота, можно сократить выбросы углерода в атмосферу и снизить влияние на климат.

В Узбекистане орошаются 80 процентов пашни. В маловодье она испытывает нагрузку, но и поддержку поливной водой. В засуху наиболее уязвимо сельское население, занимающееся скотоводством. Пустыни, где находятся основные пастбища, малопродуктивны. В 2001 году из-за засухи много скота было ликвидировано. Садоводство в маловодье тоже не дополучает воду. Социально уязвимы мелкие фермерские хозяйства. В Узбекистане нет обязательств по Рамочной конвенции об изменении климата и нет программы по адаптации к изменению климата. Но создан Мелиоративный фонд, затрачивающий немалые средства на улучшение земель. Чтобы снизить летом нагрузку на водные ресурсы, сокращена территория под хлопком в пользу озимой пшеницы.

Как в других станах? Турция сообщила об имеющихся на ее территории различных агросистемах. Она готова поделиться опытом борьбы с опустыниванием. Выполняет проекты по восстановлению горных водоразделов и деградированных земель, закреплению песков, лесопосадкам, а также проводит мониторинг засух и оценку рисков.

Как в других станах? Турция сообщила об имеющихся на ее территории различных агросистемах. Она готова поделиться опытом борьбы с опустыниванием. Выполняет проекты по восстановлению горных водоразделов и деградированных земель, закреплению песков, лесопосадкам, а также проводит мониторинг засух и оценку рисков.

В Иране есть национальная стратегии по землепользованию. Ведется работа по фиксации песков, проводятся лесопосадки. Выявляются социально экономические причины деградации. Выполняются проекты по устойчивому управлению сельскими районами. Проводятся тренинги для местных сообществ. Создаются местные союзы, объединения, улучшается инфраструктура. При поддержке КБО ООН выполнен проект с участием более трехсот групп населения.

* * *

Подытоживая рассмотрение на Конференции Сторон в Анкаре двух Инициатив Центральной Азии, скажу несколько слов о личных впечатлениях. Отмечу высокий уровень присутствия на обсуждении донорского сообщества. Отмечу активность в дискуссии представителей стран-партнеров. А вот ложка дегтя в бочку меда. Мне показалось, что в странах Центральной Азии недооценивают роль Конференции Сторон КБО ООН.

В Конгресс-центре Анкары довелось наблюдать, как энергичны и напористы государства Африки в консультациях с донорами, в инициировании новых проектов по борьбе с опустыниванием, деградацией земли и засухой, как сплоченны в отстаивании своих позиций. Их представительство на министерской двухдневной сессии было на уровне министров. С нашей стороны не так. Вот и приходила на ум простая мысль: если не добиваться, ничего с неба не упадет. То, что готовятся к запуску при поддержке Секретариата КБО два проекта в Центральной Азии, здорово. Но почему их не двадцать?

Наталия ШУЛЕПИНА

Ташкент-Анкара-Ташкент

sreda.uz, 30.10.2015 г.

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Биоресурсы

Запущен проект «EcoLand» — «Комплексное управление и восстановление ценных ландшафтов в Узбекистане». Финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Чтобы фотографировать птиц, надо иметь острый глаз, терпение, получать радость от наблюдений за пернатыми и искренне ими интересоваться.

Определен ряд задач, включая обеспечение население продовольствием за счет рационального использования имеющихся земельных и водных ресурсов, увеличения производства продовольствия и кормов.

Только что закончены репортажи из экспедиции от верховий до низовий Амударьи. Много фотографий не вошли в репортажи. Покажем вдогонку еще Амударью и пустыню Кызылкум.

Конечная точка маршрута — Междуреченское водохранилище. Сюда мы отправляемся из Нукуса.

Сокращение пищевых отходов и разумное использование океанов могут восстановить половину деградированных земель к 2050 году. Учёные предлагают комплекс мер, чтобы остановить разрушение почв и улучшить экологию планеты.

По Узбекистану экспедиция начата на Аму-Бухарском канале. На втором ее этапе мы пересечем Кызылкумы, заедем в Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, взойдем на Чылпык.

Cоздаваемая система мониторинга засухи станет важным региональным инструментом для предупреждения экологических потерь, повышения продовольственной безопасности и устойчивого использования природных ресурсов.

Железная дорога, которая прокладывается по Зарафшанскому национальному природному парку, покончит с беспечностью диких животных. Окажутся под колесами поездов и ежи, и крупные животные.

Новые возможности для «зеленых» инвестиций в Узбекистане и Кыргызстане

Хуршид

Для улучшения на 100% экология и экономика нужно инвестиции.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

admin

Что-то вы слишком критичны. Это же не роман. Все понятно. По процедуре Всемирного банка рассматриваются жалобы из стран, где проект. Кто ж из таджиков будет жаловаться? А то, что страны ниже по течению будут недополучать воду в течение по меньшей мере десятка лет, пока заполнится водохранилище, банк не волнует.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

Евгений

Какой канцелярско-невнятный стиль изложения .

Четыре истины для «Саммита правды»

Ангелина Борисовна Однолько

Эта публикация достойна того, чтобы её перепечатки все официальные и неофициальные СМИ. Главный вывод: все беды это результат БЕЗУДЕРЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . Если бы наши деды увидели, что мы выбрасываем, не избежать нам их проклятия. Мы слишком быстро привыкли идти на базар без сумок и полотняных мешочков для круп, слишком быстро привыкли к горячей воде из крана, возненавидели любую жизнь рядом с домом, уничтожили всех , кто посмел ползать, прыгать и летать. К сожалению, мы, люди, изменимся только тогда, когда снова, как и тысячу лет назад , нам нужно будет предолевать голод, холод, жажду.

Линия защиты по стене и крыше от тех, кто «оттуда»

Ангелина

Странно, что мы еще можем три часа отстаивать законы государства. Странно, что мы еще пишем такие статьи. Странно, что мы можем в открытую снимать должностное лицо, совершающее преступление - кувалдой сбивающее чужой замок. В детском саду в этом случае говорили: а если я к тебе приду и стану замок на дверях сбивать? Странно, что в это же самое время проходят в нашей же стране международные встречи, конференции, до мировой общественности старательно доносится мысль: Узбекистан - правовое государство.

Заточить в темницы жителей ташкентских высоток — это лихо

Ангелина

У меня дома хранится очень интересный документ: штраф за сооружение крыльца, то есть входа, в частный дом, расположенный в районе одноэтажных домов возле базара Тезиковка на бывшей улице Чапаева, в котором жила моя бабушка. Сколько живу, так и не могу догадаться, каким образом некий надзорный орган в 40-ые годы смог обнаружить это крыльцо частного дома, расположенного внутри двора за забором более 2-х метром. Ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь мы не можем найти этот надзорный орган, чтобы его сотрудники выглянули из окна и посмотрели на высотки, видные почти из любой точки Ташкента. Живу на 4-м этаже четырехэтажного дома. Год назад мой сосед воздвиг пятый этаж. Единственно, чего я добилась, чтобы на крышу поднялся руководитель Управляющей компании. Но он по его собственному признанию не является специалистом в строительстве. Так и живу со страхом - когда моя крыша не выдержит.

ДЫМИТ АНГРЕНСКАЯ СВАЛКА

Эколог

Наталия ШУЛЕПИНА sreda.uz, 28.6.2013г Пишу - 07.11.2025 год ....то что Вы писали все также или хуже.

Слабо помыть московские высотки в Ташкенте?

Ангелина Борисовна Однолько

Специально подходила и трогала руками в жаркий летний лень стены новостроек, покрытые прозрачным пластиком, похожим издалека на стекло. Руку держать даже секунду тяжело - очень горячо. А потом мы говорим, что стало жарко. Жарко не потому, что климат меняется , а потому что безграмотные строительные решения подогревают воздух, как в печке. Все больше стекла и бетона, который греется неимоверно. Все больше требуется энергии на охлаждение и отопление воздуха внутри. А люди, принимающие решения живут в загородных домах с садом и огородом и поливом в любое время суток.

На леднике Федченко (Ванчях) международная экспедиция установила летом 2025 года три автоматические станции

Ангелина

Какая красивая и глубокая метафора: ледник - это книга, которую надо успеть прочитать!!! Такая информация не просто радует, она заставляет вновь обрести веру в человечность, в неукротимую жажду познания. Не разрушение, а созидание - вот наш девиз. Наш - людей на планете Земля!!!

Амударья для биоразнообразия. Экспедиция по Узбекистану: от Бухары до низовий (часть 3)

Ангелина

Очень емкая экспедиция, требующая широкого кругозора в освещаемой теме. Слова восхищения автору - Наталье Шулепиной. Даже в праздники Вы не позволяете себе отдыхать! Меня же, как читателя, поразило насколько сложно устроена система водопользования. И второй тезис: никакие теории не помогают, никакие технологии не спасут, если воды просто НЕТ. Известно, что есть островные государства на Земле, которые всерьез задумываются о покупке земли на материке для своих граждан в связи с угрозой затопления. Не возникнет ли такая необходимость и в Узбекистане, если проживание в бывших низовьях Амударьи и Сырдарьи станет просто невозможным.