Диалоги проводятся с целью собрать все заинтересованные стороны по каждому речному бассейну для обсуждения совместных действий по рекам. Вот и в этот раз встретились водники из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана.

Высокотоксичные отходы — еще какая проблема!

Предлагаем вниманию читателей SREDA.UZ публикацию о высокотоксичных отходах. В обзоре Анны ВАСИЛЬЕВОЙ речь идет о том, как контролируются высокотоксичные отходы, как за них отчитываются предприятия, где хранятся. Этот материал подготовлен в России и он о российских отходах. Однако можно проводить параллели с тем, какая ситуация с высокотоксичными отходами в Узбекистане. В виду отсутствия информации по высокотоксичным отходам в Узбекистане не исключено, что здесь ситуация еще проблемней.

Предлагаем вниманию читателей SREDA.UZ публикацию о высокотоксичных отходах. В обзоре Анны ВАСИЛЬЕВОЙ речь идет о том, как контролируются высокотоксичные отходы, как за них отчитываются предприятия, где хранятся. Этот материал подготовлен в России и он о российских отходах. Однако можно проводить параллели с тем, какая ситуация с высокотоксичными отходами в Узбекистане. В виду отсутствия информации по высокотоксичным отходам в Узбекистане не исключено, что здесь ситуация еще проблемней.

============================

Найти и обезвредить

“Коммерсантъ” разобрался, что происходит в стране с чрезвычайно опасными отходами

«Коммерсантъ» от 04.08.2019

Президент Владимир Путин подписал закон, присваивающий «Росатому» статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности. По словам депутатов и чиновников, сейчас на рынке обращения с высокотоксичными отходами хаос: опасный мусор вывозится в леса, а сколько именно его образуется в стране, никому не известно. Участники рынка не до конца разделяют это убеждение, но также видят в отрасли ряд проблем. “Ъ” выяснил, что сейчас происходит с такими отходами, сколько их образуется, а также как предприятия научились скрывать такой мусор.

Пока внимание в стране направлено на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), по-прежнему вне полноценного регулирования остается более опасный мусор. Так, отходы I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) класса по уровню своего воздействия на здоровье населения и окружающую среду занимают следующее место после ядерных и радиоактивных отходов. В экологическом правовом центре «Беллона» обращают внимание, что первые содержат в значимых количествах чрезвычайно опасные вещества, воздействие которых нарушает экосистему в такой степени, что определить период восстановления практически невозможно. К ним относятся, в частности, фтороводород, соли свинца, талий, диэтилртуть, циановодород — эти вещества могут содержаться в ртутных люминесцентных лампах и термометрах, трансформаторах, конденсаторах, маслах, а также многих других материалах и оборудовании.

Отходы II класса также оказывают значительное влияние на окружающую среду: восстановление экосистемы может произойти не раньше, чем через 30 лет. К высокоопасному мусору относятся вещества, которые содержатся, например, в аккумуляторах и автопокрышках.

Президент корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин (компания ликвидирует объекты с токсичным мусором) считает, что сейчас рынок опасных отходов на 75% находится в тени.

В России многие вопросы обращения с отходами I и II класса опасности находятся в серой зоне,— соглашается генеральный директор центра «Беллона» Александр Никитин.— Это беспокоит всех, потому что она граничит с зоной криминала».

В «Беллоне» также заявляют, что при недостаточно развитой законодательной базе и плохо организованной системе контроля за образованием и последующей утилизацией таких отходов нельзя обеспечить и гарантировать, что опасность от такого мусора не затронет окружающую среду и людей.

«Мы даже не смогли добиться официальных данных об объемах образования этих отходов, нам никто не сказал точно, сколько их в год образуется,— заявлял глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.— По экспертным оценкам, это примерно 350 тыс. тонн ежегодно».

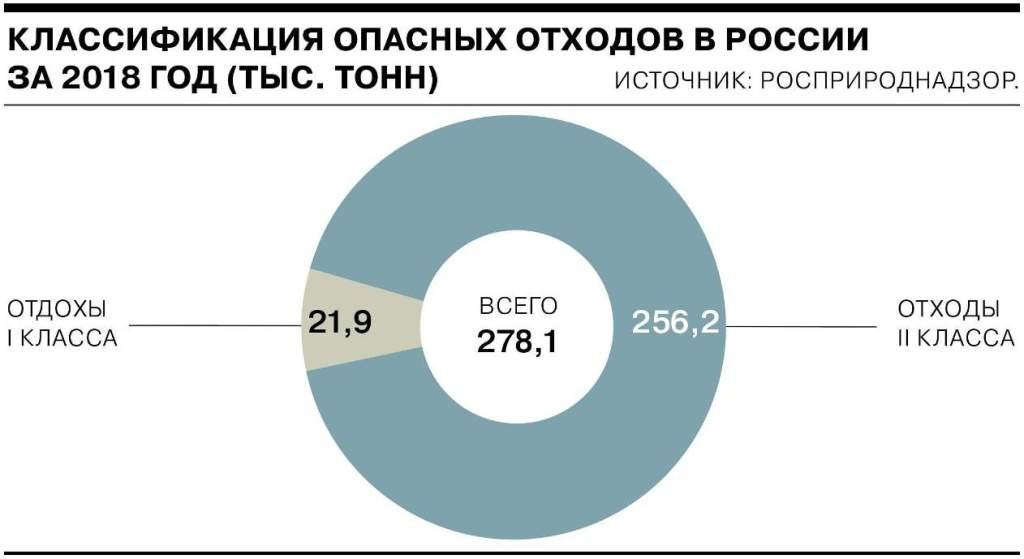

«Сейчас такие отходы чаще всего выбрасывают в мусорное ведро»

Отлаженной системы учета таких отходов в стране действительно нет, заявили “Ъ” в Минприроды. В основе статистики лежит отчетность по форме «2-ТП (отходы)», которую предприятия раз в год сдают в Росприроднадзор в уведомительном порядке. В ней отображается, сколько предприятие образовало отходов и что потом с ними сделало. На основании этих сведений в Росприроднадзоре “Ъ” сообщили, что в 2018 году в России образовалось 278,1 тыс. тонн отходов I и II классов опасности (из них I класса — 21,8 тыс. тонн, а II класса опасности — 256,2 тыс. тонн). Александр Никитин обращает внимание, что эта форма — единственный официальный источник для статистики образования чрезвычайно опасных отходов.

Главный инженер компании «Экоресурс», занимающейся обращением с опасными отходами, Федор Белоногов подчеркивает, что эта форма не учитывает образование опасного мусора физическими лицами: «Этот источник образования полностью выпадает из статистики, а в быту также есть много отходов этих классов. Например, мы посчитали, что для миллионника Красноярска каждый житель выбрасывает одну ртутную лампу в год. Также можно посчитать и по тем же термометрам и батарейкам». По разным оценкам, каждый россиянин выбрасывает около 5–7 батареек в год.

Председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктория Маркова напоминает, что такие отходы образуются у каждого человека: «Почти в каждом доме есть компьютер и телефон, а аккумуляторы в них — это отходы II класса. Также у многих есть аэрозоли. А в каждой школе и больнице есть ртутные лампы. Если наладить систему их сбора, то они будут перерабатываться. Но сейчас такие отходы чаще всего выбрасывают в обычное мусорное ведро».

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов указывает, что до 30% коммунальных отходов содержат опасные вещества. Региональные операторы подтвердили “Ъ”, что в обычном мусоре находятся токсичные вещества, оценив их содержание в нем от 6% до 15%.

Господин Белоногов говорит, что чаще всего региональные операторы без собственных мощностей по сортировке мусора отвозят опасные отходы вместе с остальными на свалку. По словам Александра Климова из Национальной экологической компании, региональным операторам не выгодно заниматься дополнительной отсортировкой тех же батареек из твердых коммунальных отходов на мусоросортировочных станциях: «Все сортировки и все операторы, которых я видел, никогда не образовывали ни одной тонны, ни одной штуки батареек, хотя есть такой норматив. Для них это просто дополнительные затраты».

Сейчас россияне могут либо сдать отходы в специальные пункты сбора или заключить договор с компанией, которая займется их утилизацией. Либо управляющая компания может заключить договор на вывоз батареек и поставить такой контейнер в подъезде.

Также во многих регионах токсичный мусор принимают ряд торговых сетей. Впрочем, все опрошенные “Ъ” эксперты заявляют, что система сбора чрезвычайно и высокоопасных отходов у населения в стране не налажена. В некоторых регионах есть специальные программы, однако они реализованы на уровне города. Например, первая такая кампания появилась в 2008 году в Санкт-Петербурге.

По словам химика-технолога Ольги Ереминой, у населения низкая культура и информированность в этих вопросах: «Некоторые бабушки сажают клубнику, потом сжигают бутылки и для удобрения посыпают этой золой рассаду. И никому в голову не приходит, что внуку ты потом принесешь полную таблицу Менделеева. Многие просто выкидывают в баки отработанные или битые ртутные лампы. А то, что пары ртути отравляют 20 кубов воздуха, никто не задумывается».

Федор Белоногов считает, что в первую очередь виноваты не сами граждане, а отсутствие кампаний по информированию и просвещению населения: «На упаковках не всегда написано, куда это надо сдавать». Он также отмечает, что система сбора такого мусора должна базироваться на принципе шаговой доступности: чтобы любой житель, не потратив много времени, его сдал: «А вот эти пункты у нас почти никак не организованы ни в одном регионе».

В Росприроднадзоре признают, что точек сбора опасных отходов в стране недостаточно: «Правила обращения с батарейками в законодательстве не закреплены. В силу недостаточного количества мест, высока вероятность их попадания вместе с ТКО».

В ведомстве обратили внимание, что в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров для батареек установлен самый высокий сбор — 34 тыс. руб. за тонну, «в связи с чем сами производители и импортеры батареек должны быть заинтересованы в их утилизации».

«При этом для населения также должна быть создана инфраструктура для их сбора и утилизации или определена ответственность управляющих компаний за организацию их сбора»,— заявили “Ъ” в Росприроднадзоре.

«В законодательстве есть лазейка, когда на деле у предприятия образуются отходы, а оно реализует его как продукт»

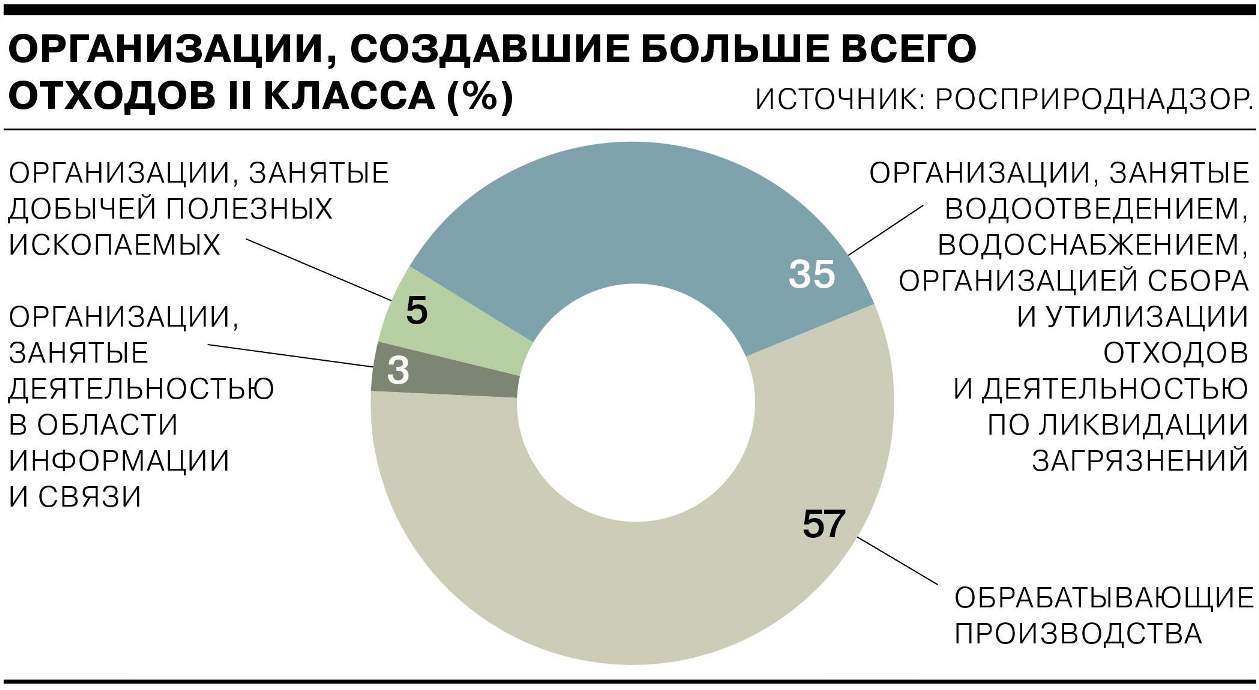

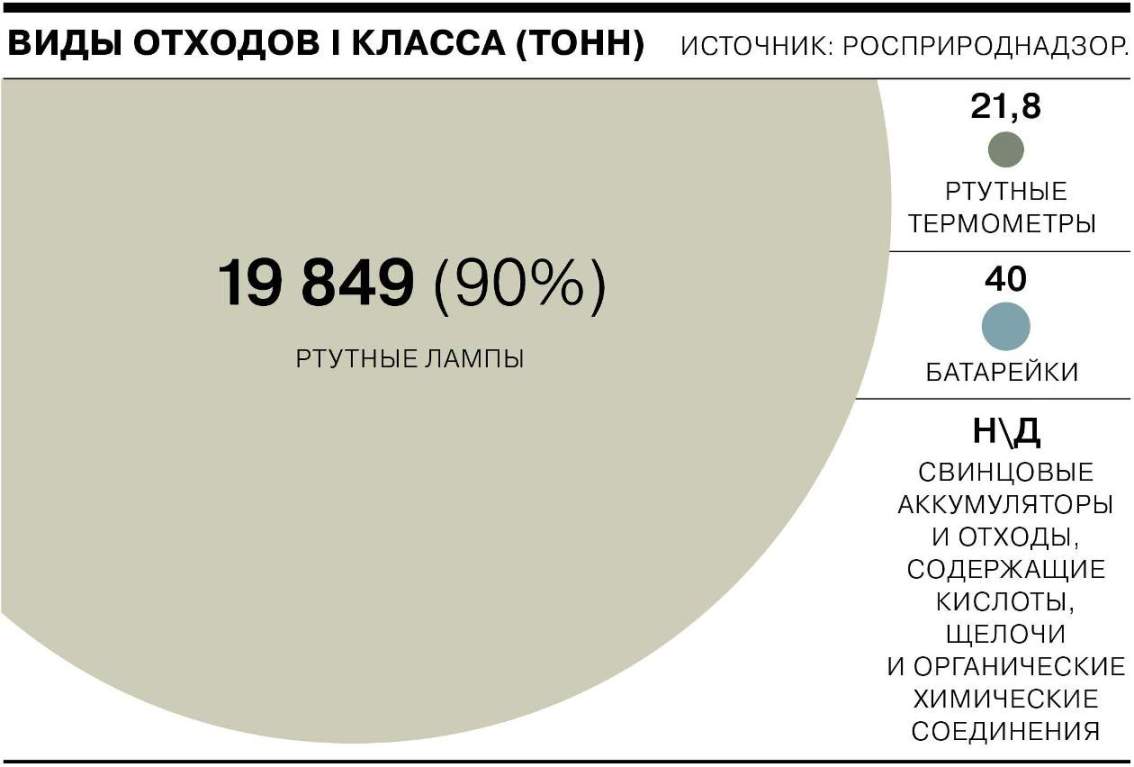

При этом около 90% всех отходов I класса, о которых отчитываются предприятия, составляют ртутные лампы (люминесцентные, кварцевые, бактерицидные и др. источники освещения). Их в 2018 году образовалось 19,8 тыс. тонн. Также в прошлом году 21,8 тонны ртутных термометров и 40 тонн батареек потеряли свои потребительские свойства. По мнению Александра Климова, эта статистика близка к истине: «Если и есть погрешность, то она не более 15%». «Дело в том, что ртутные лампы образуются абсолютно у всех видов предприятий, а другие токсичные отходы далеко не у всех,— объясняет он.— Рынок сложился таким образом, что любой проверяющий из Росприроднадзора во время проверки держит у себя в голове, что у всех есть ртутные лампы. Во-первых, эту позицию легко проверить, а, во-вторых, их не назовешь б/у и не проведешь через продукцию».

Виктория Маркова обращает внимание, что у некоторых компаний образуются и другие высокотоксичные отходы в небольших количествах, однако «отчитываются не все»: «Из 444 видов отходов I и II класса более половины отходов просто отсутствуют в итоговой отчетности. Это большая проблема». Так, например, в докладе «Беллоны» подчеркивается, что в стране достаточно предприятий, которые занимаются производством спиртсодержащих напитков: «Однако ни одно из них не отчиталось за образование отхода II класса опасности «масла сивушные при ректификации спирта-сырца в производстве изделий ликероводочных»». Один из собеседников “Ъ” на рынке обращения с высокотоксичными отходами рассказывает, что действующая система выстроена так, что предприятию выгодно занизить класс опасности или перевести в другой: «Например, есть ПДК для ртути 2,1 мг/кг. Если исходное сырье в этом объеме сдавать, то это одно, а если разбавить грунтом, то получатся уже другие концентрации».

Александр Никитин объясняет, что предприятия, помимо формы присылают в Росприроднадзор еще нормативы образования отходов — сколько их в принципе образуется на предприятии: «Каждая компания имеет свои данные об образовании. Многие в этих нормативах указывают намного меньше отходов, чем образуется на самом деле». Он также обращает внимание, что предприятия присылают эти данные в ведомство в уведомительном порядке.

Когда я работала на одном предприятии, оно отчитывалось по лимитам, что образует 10 ртутных ламп в год,— рассказала “Ъ” Ольга Еремина.— Но, как оказалось, их намного больше, а это все просто распихивалось по углам. Я насчитала 11 тыс. штук отработанных ламп, которые годами не сдавались».

Среди основных нарушений, которые находят прокуроры в ходе проверок, отсутствие паспортов на отходы, неправильное хранение токсичных отходов на предприятии и несвоевременное предоставление отчетности в Росприроднадзор. За это, кстати, предприятиям грозят санкции: компанию оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 70 тыс. руб., а ее должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. За повторное непредставление отчетности штраф составит до 150 тыс. руб. По другой статье КоАП за сокрытие или искажение экологической информации максимальный штраф для предприятий — 80 тыс. руб.

Госпожа Маркова обращает внимание, что для многих предприятий эта сумма несущественна, в то время как подобные случаи нарушений распространены.

Как в России идет «мусорная» реформа

В 2017 году Калининградский межрайонный прокурор возбудил 17 дел за непредставление отчетности. В 2018 году сотрудники департамента Росприроднадзора по ПФО остановили на выезде с территории АО «Арзамасский приборостроительный завод» машину, перевозившую жидкие отходы III класса опасности. Однако после отбора проб выяснилось, что они принадлежат ко II классу, говорится в докладе «Беллоны». Подобные нарушения выявляют и в остальных регионах.

В законодательстве есть лазейка, когда на деле у предприятия образуются отходы, а оно реализует его как продукт,— рассказывает Виктория Маркова.— Некоторые другие компании используют их в технологических циклах у себя на производстве».

«Например, на предприятии вредные выбросы обрабатывают щелочью,— объясняет один из собеседников “Ъ” на рынке.— Таким образом образуется отход, который в составе содержит непрореагировавшую щелочь и целую палитру всевозможных веществ. По идее это отход, который надо отправить на обезвреживание. Но компания говорит, что это щелочный раствор с загрязнителями: 70% щелочи, а остальное примеси». По словам собеседника, на такие отходы разрабатываются технические условия со всеми сертификатами.

«Хоть сколько сжигай, там все равно останется эта же смесь тяжелых металлов»

По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, обезвреживается, утилизируется и перерабатывается всего 2–3% таких отходов: «Куда девается все остальное? Сваливается в леса, в овраги». Безусловно, такое случается, но это больше характерно для теневого рынка, говорит Федор Белоногов.

Почему мусорная реформа в регионах началась в Новый год с проблем

В Росприроднадзоре “Ъ” сообщили, что в 2018 году 53% отходов I и II классов опасности было утилизировано, 26% — обезврежено, 7% — размещено на полигонах, а 14% на временных площадках накопления. Впрочем, по мнению господина Белоногова, для рынка характерно в большей степени полигонное захоронение: «Тяжело конкурировать высокотехнологичному процессу с полигоном — второе просто дешевле». Александр Климов соглашается с данными ведомства, но обращает внимание, что «глубина» утилизации может быть разной: «Грубо говоря, если компания взяла 1 тыс. тонн отходов II класса, извлекла из них две тонны вторичной продукции — это называется «утилизировал 1 тыс. тонн», хотя по факту оставшиеся 998 тонн — неизвестно, что она с ними сделала».

Мощностей для утилизации опасных отходов в стране достаточно, считают опрошенные “Ъ” участники рынка. Их дефицит они отмечают лишь в отношении специфичных отходов, которые массово не образуются. По словам господина Климова, стоимость утилизации отходов I и II классов опасности в зависимости от вида составляет от 25 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за тонну: «За 200 тыс. руб. вам будет предложено утилизировать, например, тионилхлоридные батареи — это источники тока, а трансформаторы и конденсаторы с ПХБ обойдутся примерно в 150 тыс.».

Легально захоранивать отходы в России затруднительно — в стране действуют только два полигона, у которых есть лицензии на размещение отходов I и II классов.

Один из них находится в Красноярском крае, другой — в Томской области. «На обычные полигоны, которые используются для размещения твердых коммунальных отходов, также попадает мусор I и II классов опасности,— говорит Сергей Чернин.— Поэтому при их рекультивации ни в коем случае нельзя доверять тем документам и архивным данным, которые есть».

Впрочем, в России действительно немало случаев, когда чрезвычайно опасные отходы сваливаются в лес. Например, в 2017 году кировские активисты ОНФ обнаружили в лесу большую несанкционированную свалку с 200 ртутными лампами. А совсем недавно сотрудники «Зеленого патруля» обнаружили в здании ремонтно-строительного цеха бывшей Игумновской ТЭЦ в Дзержинске свалку, на которой складировано 1,3 тыс. куб. м использованных ртутных ламп, а также химических реактивов в канистрах. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала этот случай «настоящим экологическим преступлением».

Конфликты из-за обращения с отходами от Сочи до Владивостока.

Рынок черных утилизаторов — серьезная проблема, говорит Александр Климов. По его словам, многие компании получают лицензии без необходимого оборудования на утилизацию таких отходов: «Можно найти предприятия, которые имеют право на обезвреживание химических источников тока, хотя у них в наличии оборудование по сжиганию. А это невозможно, потому что батарейки нельзя сжечь — они состоят из цинка и марганца, и хоть сколько сжигай, там все равно останется эта же смесь тяжелых металлов». Он указывает, что в состав отходов I и II класса входит более 400 видов, однако сжечь из них можно не более 150.

Я видел, как ртутные лампы обезвреживали в бочках при помощи вентиляторов и цепей,— рассказывает Федор Белоногов.— Внутри двигатель, цепи крутятся и просто измельчают лампы».

Также, по словам господина Климова, нередки случаи, когда количество отходов, принятых утилизатором, несопоставимо с реальной мощностью предприятия, получившего лицензию.

«»Свободный рынок» показал свою несостоятельность»

В июле президент одобрил закон, присваивающий «Росатому» статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности. Он предусматривает создание единой госсистемы учета и контроля за обращением с таким мусором, а также федеральную территориальную схему. Эти документы будут содержать сведения об образовании токсичных отходов, лицензированных предприятиях по обращению с ними, а также объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению токсичного мусора.

Ранее Минэкономики и Высшая школа экономики (ВШЭ) выступали против присвоения «Росатому» роли монополиста в этой сфере по экономическим соображениям (см. “Ъ” от 11 мая 2018 года). В ведомстве заявляли, что это может привести «к существенному увеличению финансовой нагрузки на бизнес и дополнительным необоснованным затратам федерального бюджета».

Сейчас в Минэкономики “Ъ” сообщили, что поддерживают закон: «При этом мы выступаем за развитие конкуренции в данной сфере, поскольку полагаем, что только таким образом можно скорейшим путем добиться ликвидации особо опасных отходов I и II классов опасности».

Обращением с отходами займется государственная монополия

Тем не менее в ВШЭ обращают внимание, что на «мусорном» рынке создается вторая монополия (управлением в сфере коммунальных отходов занимается «Российский экологический оператор»). По мнению директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, предприниматели получат новое обременение, а «мусорные» вопросы так и могут остаться нерешенными. Рыночное регулирование в сфере обращения с опасными отходами действовало в РФ несколько десятилетий и привело к колоссальному дефициту мощностей по переработке опасных отходов, сообщили “Ъ” в госкорпорации. «Накопление опасных отходов на полигонах во многих случаях приводит к образованию новых объектов накопленного экологического вреда,— заявили в «Росатоме».— Таким образом, «свободный рынок» показал свою несостоятельность».

Впрочем, участники рынка сомневаются, что госкорпорация сможет избавиться от всех проблем в отрасли. «У крупного холдинга своя лаборатория, специалисты, которые взяли и получили побочный продукт, — говорит один из них. – Кто докажет, что это отход? Это невозможно». По мнению другого собеседника “Ъ”, «Росатом» не сможет решить проблему с занижением образования отходов на предприятии:

Если предприятие поставит себе 500 тонн отходов, то «Росатом» же не скажет: «мы тебе запрещаем, у тебя 2 тыс. тонн должно быть». Если же скажет, то это будет еще хуже — таким образом одна компания получит возможность влиять на хозяйствующую деятельность огромного сектора».

“Ъ” спросил «Росатом», собирается ли госкорпорация заниматься сбором опасных отходов у населения. Там ответили, что нормы закона регламентируют обязанность принимать такие отходы от региональных операторов, которые найдут их в обычном коммунальном мусоре. «Чтобы не заключать договор с «Росатомом» и не платить лишние деньги, региональный оператор просто отвезет такой мусор на свалку»,— уверен один из собеседников “Ъ”.

Инфраструктуру стоимостью 36 млрд руб. (17 726,72 млн руб.— из средств федерального бюджета, 18 626,64 млн руб.— из внебюджетных источников) предполагается создать, в частности, перепрофилировав мощности по уничтожению химоружия. Нацпроект «Экология» предполагает создание семи таких объектов, в том числе в Удмуртии, Кировской, Курганской и Саратовской областях.

Митинг против размещения производства по переработке опасных отходов на бывшем объекте по утилизации химоружия «Марадыковский химический арсенал»

Фото: Ирина Александрова, Коммерсантъ

В этих регионах уже начались митинги — жители опасаются в том числе, что на такие объекты будут свозиться радиоактивные отходы, а также опасные отходы из других стран. Муниципальные депутаты города Котельнича Кировской области попросили Владимира Путина и правительство РФ отказаться от идеи размещения производства по переработке опасных отходов на бывшем объекте по утилизации химоружия «Марадыковский химический арсенал». Они уверяют, что для подобных предприятий площадка в поселке Мирном категорически не подходит. В «Росатоме» уверяют, что прием радиоактивных отходов на производственно-технические комплексы исключен: «В качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие».

«Туда свозили не только твердые коммунальные отходы, но и всю таблицу Менделеева»

Впрочем, одна из проблем, которую «Росатом» не будет решать,— это ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. В государственный перечень включено 155 таких объектов — из них по меньшей мере на 44 размещены вещества I и II классов опасности. Эксперты обращают внимание, что в реальности таких объектов гораздо больше. В Минприроды подтверждают, что этот перечень «не может служить единственным источником информации о количестве мест размещения высокотоксичных отходов на территории России». Там объясняют, что для включения в этот список, эксплуатация объекта должна быть прекращена, а его попадание в перечень означает автоматическую ликвидацию объекта в ближайшем будущем. «У регионов просто нет денег, поэтому никто и не заявляет свои свалки в этот список»,— объясняет собеседник “Ъ”.

Как мусорная проблема повлияла на диалог между населением и чиновниками

Среди самых известных таких объектов — полигон Красный Бор в Ленобласти. Он был введен в эксплуатацию в 1969 году. Депутаты заксобрания Ленобласти отмечают, что полигон рассчитывался на работу в течение трех лет, но функционировал до 2014 года. На полигон свозились промышленные токсичные отходы Ленобласти и соседних регионов, а до 1991 года — отходы из прибалтийских республик СССР. В общей сложности на объекте накопилось около «2 млн куб. м твердых, пастообразных и жидких опасных отходов 1–3-го класса», отмечают депутаты. Вопрос рекультивации Красного Бора не раз обсуждался на Хельсинкской комиссии (Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)), куда входят Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Польша и Россия. Ликвидировать токсичную свалку планируют к 2024 году, при этом процесс ее передачи в федеральную собственность начался только в 2019 году. Только первый этап, по предварительным расчетам, может обойтись более чем в 10 млрд руб. «В 1970-е все отходы по регламенту сортировались и складывались на разных картах (участках.— “Ъ”),— рассказала “Ъ” химик-технолог Ольга Еремина, которая много лет проработала на полигоне Красный Бор.— В последние годы там осталось пять действующих карт из 70, на них уже сваливали все в одну кучу, уже непонятно, какой состав отходов в них».

Активист движения Greenpeace на въезде на полигон для утилизации токсичных отходов «Красный бор»

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

«Рано или поздно, но кто-то должен будет заняться переработкой всех этих объектов, хотя это потребует огромных затрат,— говорит Федор Белоногов.— Действующие два полигона тоже надо будет рекультивировать и перевести в более безопасные формы. Иначе с этим столкнутся наши дети». Технологий для ликвидации объектов накопленного вреда достаточно, говорит Сергей Чернин: «Бич сегодняшнего дня — это недобросовестные подрядчики, которые не имеют технологий и понимания, как это делать. Иногда даже делают по технологиям, не прошедшим государственную экологическую экспертизу, а то и получившим отрицательное заключение».

Первые три крупнейших объекта накопленного вреда в России, которые близки к финальному этапу рекультивации,— шламонакопитель «Белое море» на территории старого завода «Капролактам», «Черная дыра», в которую сливались отходы производства завода «Оргстекло», и полигон Игумново (все объекты — в Дзержинске, Нижегородская область). Ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба занимается компания «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии», которую назначили подрядчиком в 2016 году. Общая стоимость работ составляет 7 млрд руб.

К ликвидации этих объектов пытались приступить и раньше, но свалки так и не были рекультивированы. В 2018 году замглавы администрации Дзержинска Александр Кабанов признан виновным в нецелевом расходовании средств в особо крупном размере при ликвидации объекта накопленного экологического ущерба шламонакопителя «Белое море». Чиновника приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

«Это очень ядовитые свалки, которые иначе как термолизной деструкцией никак нельзя ликвидировать,— говорит Сергей Чернин.— Мы при рекультивации понижаем класс опасности до V, и получаем рекультивант, который используется для благоустройства территорий. Это делается путем термолизной деструкции: происходит разложение на молекулярном уровне этих вредных веществ. Затем газовую смесь мы сжигаем, а особо опасные вещества, которые остаются также в реакторе, потом дожигаются при температуре 1200 градусов». По его словам, на «Черной дыре» «формально» размещены отходы II и III класса опасности, но часто попадаются и I класса. «Игумново, например, формально IV класс опасности,— объясняет господин Чернин.— Но он находится в городе Дзержинске — столице советской и российской химии, да и туда свозили не только твердые коммунальные отходы, но и всю таблицу Менделеева. И таких полигонов со смешанными классами опасности очень много».

Анна ВАСИЛЬЕВА

https://www.kommersant.ru/doc/4048063

Коммерсантъ» от 04.08.2019, 16:00

|

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram |

Еще статьи из Вода

Процесс присоединения к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий не прост. Приходится решать много самых разных задач, начиная от инвентаризации опасных объектов до предотвращения загрязнения вод.

Водный кодекс Республики Узбекистан утвержден 30 июля 2025 года. Вступил в силу — 31 октября 2025 года. На сайте Министерства юстиции размещены тексты Водного кодекса на узбекском, русском и английском языках.

Чиновники обосновали отказ тем, что подавать жалобы на проект могут только жители той страны, которая получает финансирование на проект от Всемирного банка. Использована формальная причина, чтобы избежать обсуждения экологических и социальных проблем региона.

Вместе реагировать на вызовы — с такой инициативой «Команда Европы» обратилась к странам Центральноазиатского региона. Приоритетны вопросы воды, энергетики и изменения климата. При этом упор делается на усиление регионального сотрудничества.

Подписано Межправительственное соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Для реализации Соглашения будет создана Межправительственная казахстанско-узбекская комиссия.

На Конференции Сторон Протокола ЕЭК ООН по воде и здоровью в Будапеште подведены итоги за прошедший период и принят ряд важных решений по реализации в 2026-2028 годы. Репортаж из Будапешта — от SREDA.UZ.

В бассейне Арала реализуются 42 экологических проекта. Прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов при поддержке Всемирного банка. Эти и другие вопросы обсуждены на Правлении МФСА.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Исполкомом МФСА и Международной комиссией по ирригации и дренажу.Представлена информация о подготовке первого Всемирного форума по водосбережению в Ташкенте.

Только что закончены репортажи из экспедиции от верховий до низовий Амударьи. Много фотографий не вошли в репортажи. Покажем вдогонку еще Амударью и пустыню Кызылкум.

Новые возможности для «зеленых» инвестиций в Узбекистане и Кыргызстане

Хуршид

Для улучшения на 100% экология и экономика нужно инвестиции.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

admin

Что-то вы слишком критичны. Это же не роман. Все понятно. По процедуре Всемирного банка рассматриваются жалобы из стран, где проект. Кто ж из таджиков будет жаловаться? А то, что страны ниже по течению будут недополучать воду в течение по меньшей мере десятка лет, пока заполнится водохранилище, банк не волнует.

Совет директоров Всемирного банка отказался от расследования по Рогунской ГЭС

Евгений

Какой канцелярско-невнятный стиль изложения .

Четыре истины для «Саммита правды»

Ангелина Борисовна Однолько

Эта публикация достойна того, чтобы её перепечатки все официальные и неофициальные СМИ. Главный вывод: все беды это результат БЕЗУДЕРЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ . Если бы наши деды увидели, что мы выбрасываем, не избежать нам их проклятия. Мы слишком быстро привыкли идти на базар без сумок и полотняных мешочков для круп, слишком быстро привыкли к горячей воде из крана, возненавидели любую жизнь рядом с домом, уничтожили всех , кто посмел ползать, прыгать и летать. К сожалению, мы, люди, изменимся только тогда, когда снова, как и тысячу лет назад , нам нужно будет предолевать голод, холод, жажду.

Линия защиты по стене и крыше от тех, кто «оттуда»

Ангелина

Странно, что мы еще можем три часа отстаивать законы государства. Странно, что мы еще пишем такие статьи. Странно, что мы можем в открытую снимать должностное лицо, совершающее преступление - кувалдой сбивающее чужой замок. В детском саду в этом случае говорили: а если я к тебе приду и стану замок на дверях сбивать? Странно, что в это же самое время проходят в нашей же стране международные встречи, конференции, до мировой общественности старательно доносится мысль: Узбекистан - правовое государство.

Заточить в темницы жителей ташкентских высоток — это лихо

Ангелина

У меня дома хранится очень интересный документ: штраф за сооружение крыльца, то есть входа, в частный дом, расположенный в районе одноэтажных домов возле базара Тезиковка на бывшей улице Чапаева, в котором жила моя бабушка. Сколько живу, так и не могу догадаться, каким образом некий надзорный орган в 40-ые годы смог обнаружить это крыльцо частного дома, расположенного внутри двора за забором более 2-х метром. Ситуация изменилась на 180 градусов. Теперь мы не можем найти этот надзорный орган, чтобы его сотрудники выглянули из окна и посмотрели на высотки, видные почти из любой точки Ташкента. Живу на 4-м этаже четырехэтажного дома. Год назад мой сосед воздвиг пятый этаж. Единственно, чего я добилась, чтобы на крышу поднялся руководитель Управляющей компании. Но он по его собственному признанию не является специалистом в строительстве. Так и живу со страхом - когда моя крыша не выдержит.

ДЫМИТ АНГРЕНСКАЯ СВАЛКА

Эколог

Наталия ШУЛЕПИНА sreda.uz, 28.6.2013г Пишу - 07.11.2025 год ....то что Вы писали все также или хуже.

Слабо помыть московские высотки в Ташкенте?

Ангелина Борисовна Однолько

Специально подходила и трогала руками в жаркий летний лень стены новостроек, покрытые прозрачным пластиком, похожим издалека на стекло. Руку держать даже секунду тяжело - очень горячо. А потом мы говорим, что стало жарко. Жарко не потому, что климат меняется , а потому что безграмотные строительные решения подогревают воздух, как в печке. Все больше стекла и бетона, который греется неимоверно. Все больше требуется энергии на охлаждение и отопление воздуха внутри. А люди, принимающие решения живут в загородных домах с садом и огородом и поливом в любое время суток.

На леднике Федченко (Ванчях) международная экспедиция установила летом 2025 года три автоматические станции

Ангелина

Какая красивая и глубокая метафора: ледник - это книга, которую надо успеть прочитать!!! Такая информация не просто радует, она заставляет вновь обрести веру в человечность, в неукротимую жажду познания. Не разрушение, а созидание - вот наш девиз. Наш - людей на планете Земля!!!

Амударья для биоразнообразия. Экспедиция по Узбекистану: от Бухары до низовий (часть 3)

Ангелина

Очень емкая экспедиция, требующая широкого кругозора в освещаемой теме. Слова восхищения автору - Наталье Шулепиной. Даже в праздники Вы не позволяете себе отдыхать! Меня же, как читателя, поразило насколько сложно устроена система водопользования. И второй тезис: никакие теории не помогают, никакие технологии не спасут, если воды просто НЕТ. Известно, что есть островные государства на Земле, которые всерьез задумываются о покупке земли на материке для своих граждан в связи с угрозой затопления. Не возникнет ли такая необходимость и в Узбекистане, если проживание в бывших низовьях Амударьи и Сырдарьи станет просто невозможным.